<17> 암울한 시대의 언로 ‘무크지’

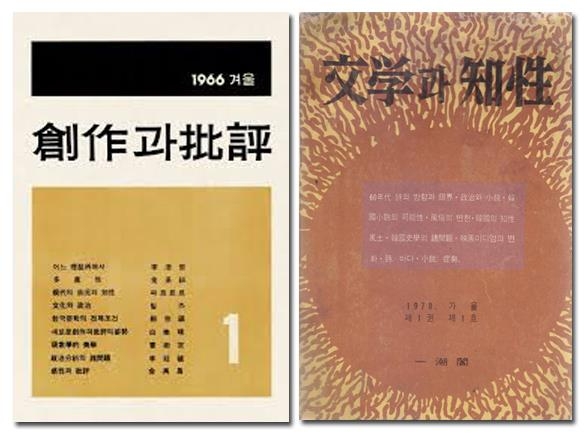

1966년, 1970년에 각각 창간한 두 계간지 ‘창작과비평’(창비), ‘문학과지성’(문지)이 1980년에 동시에 폐간됐다. 모든 언론 보도와 간행물을 국가가 직접 검열하기 시작했다. 그러나 자유, 정의, 평화, 통일을 염원하는 지식인들의 손과 발을 영원히 묶어 둘 수는 없었다. 몇몇 뜻있는 사람들이 모여 법의 테두리를 피해 동인지와 무크지를 만들어 냈다. 1980년대 중반까지도 순수 문학 잡지마저 출판에 제한을 받게 되자 새로운 형식을 가진 매체가 절실해졌다. 무크(Mook)는 매거진(magazine)과 북(book)의 합성어로 1970년대 초 미국 출판계에서 처음 등장했다. 잡지처럼 시리즈로 출간하지만 발행에 일정한 간격이 정해진 것은 아니며 내용 구성은 단행본처럼 꾸미는 것이 특징이다. 부커진(bookazine), 매거북(magabook) 등으로 불리기도 했는데 현재는 부정기 간행물로 순화해 사용한다.

창작과비평(1966년), 문학과지성(1970년) 창간호. 두 잡지는 1980년에 함께 강제 폐간된다.

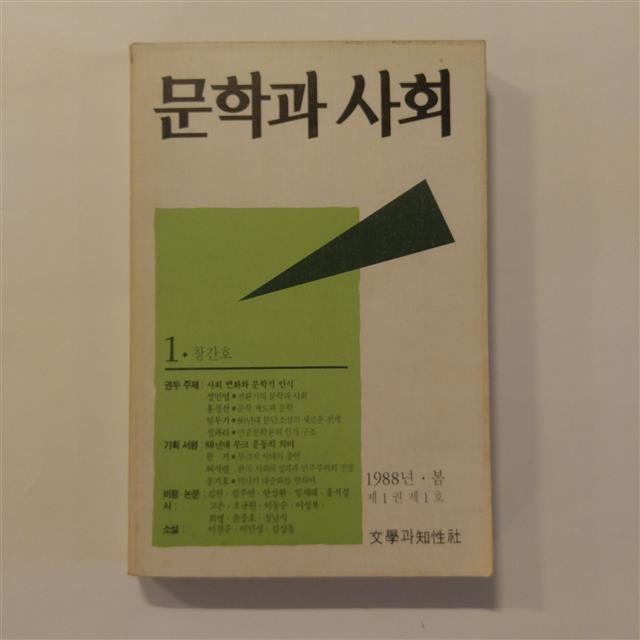

문학과사회 1988년 창간호. 1980년대 무크운동을 정리한 특별 기사를 볼 수 있다.

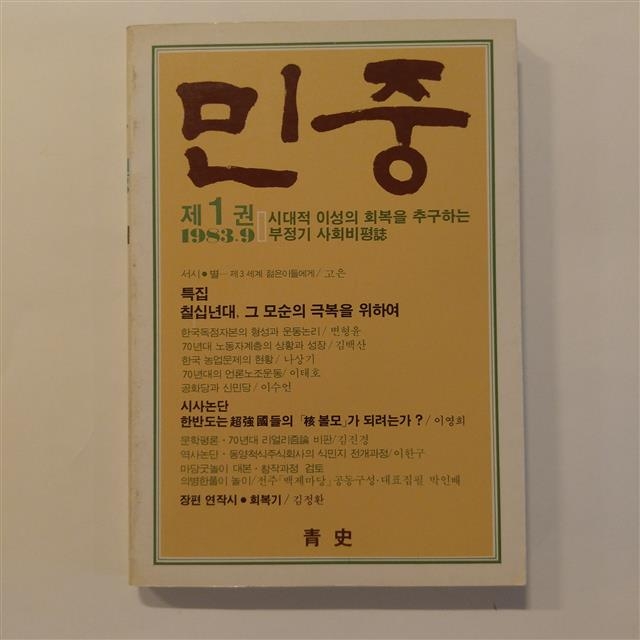

민중 1983년 9월 창간호. 리영희 교수의 통찰력이 돋보이는 핵무기 관련 동아시아 정세를 분석한 글이 실렸다.

또한 이렇게 구성된 계간지 문학과사회 창간호에서 특별한 점은 1980년대 줄곧 이어 오던 무크운동의 의미를 평가한 글이 기획서평이라는 이름으로 꽤 많은 지면을 차지하고 있다는 것이다. 폐간됐던 잡지들이 하나둘 다시 돌아오는 시점에서 지난 10년간 각지에서 벌여 온 무크운동을 한기, 허석렬, 송기호 등이 글로 정리했다.

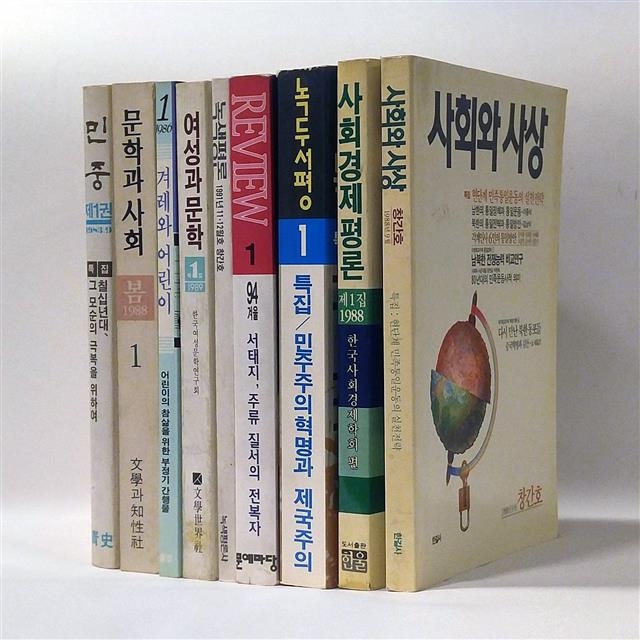

1980년대 발행된 다양한 무크지들은 1990년대 문화 전성기를 준비하는 마중물이 됐다.

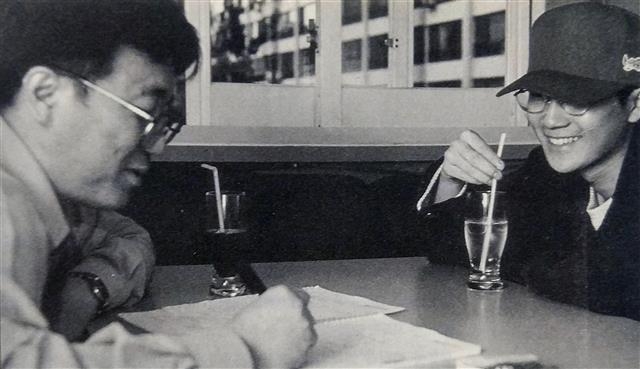

리뷰 창간호 인터뷰 기사 중 ‘문화대통령’ 서태지(오른쪽)와 이야기를 나누고 있는 강헌.

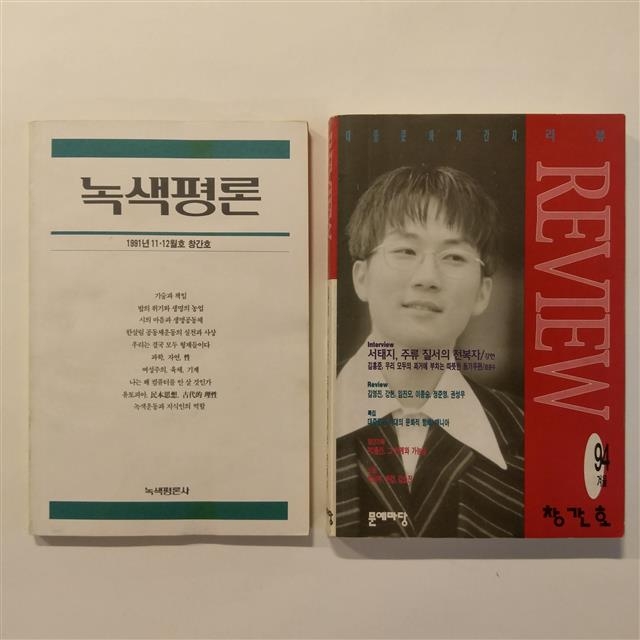

1991년 창간한 환경잡지 녹색평론과 1994년에 창간한 대중문화비평지 리뷰(REVIEW).

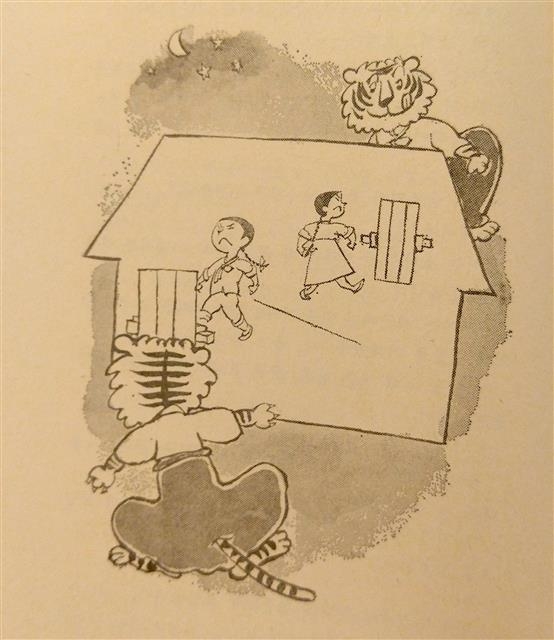

겨레와 어린이에 실린 권정생의 동화 “곰이와 오푼돌이 아저씨”의 삽화. 잘 알려진 우리나라 전래동화를 모티브로 삼아 한국전쟁에 대한 이야기를 풀어내고 있다.

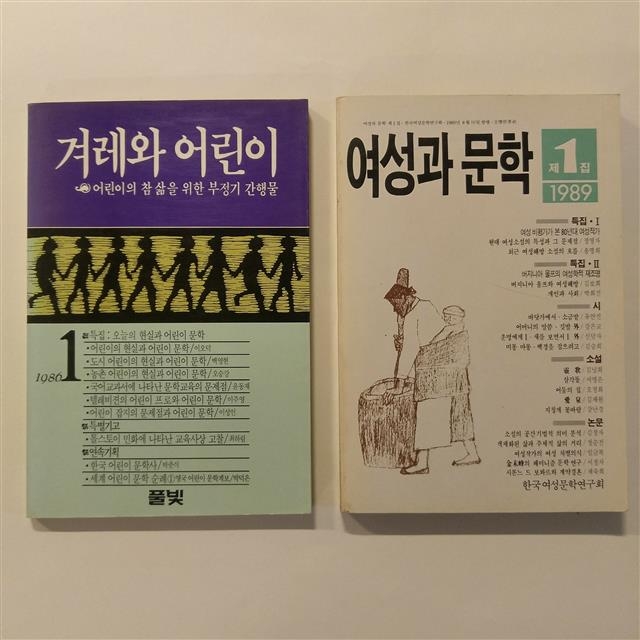

1986년 창간한 겨레와 어린이에는 이오덕의 어린이문학 평론과 권정생의 신작 동화가 나란히 들어 있다. 여성과 문학 1989년 창간호는 버지니아 울프와 시몬 드 보부아르를 집중 조명하고 있다.

이 외에도 1980년대에는 실로 많은 무크들이 존재했지만 지금까지 명맥을 유지하고 있는 것은 거의 없다. 하지만 이런 시도들이 모두 실패한 실험이었다고 단정할 수 있을까. 무엇이든 발전하기 위해서는 끊임없이 새로운 시도들이 그 뒤를 받치고 있어야 한다. 실패와 성공이라는 결과론을 떠나서 다양한 시도들이 공정하게 인정받는 사회가 돼야 아름다운 공동체라고 부를 만하다.

격동의 한 시기를 마감하고 뒤를 이어 다가온 1990년대는 처음으로 맞이하는 문민정부의 시대였고 문화와 경제가 크게 발전했던 때이기도 하다. 나는 이 당시에 창간했던 두 잡지를 무척 아낀다. 하나는 1991년 겨울 초입에 첫 호를 선보인 ‘녹색평론’이다. 멈출 줄 모르는 산업화의 정점을 향해 달리고 있는 대한민국에 환경이라는 새로운 문제를 제시한 용감한 잡지다. 또 다른 잡지는 1994년 겨울에 창간한 ‘리뷰’(REVIEW)다. 당시 최고의 인기를 누리고 있던 ‘문화대통령’ 서태지를 표지 모델로 쓴 문화비평 잡지다. 지금도 여러 방면에서 활동하고 있는 강헌이 서태지를 인터뷰했고 박상우, 한강, 김소진의 소설을 함께 실었다. 비록 지금은 더이상 나오지 않는 잡지지만 이 역시 돌아보면 대중문화비평이라는 넓은 밭에 뿌려진 귀중한 씨앗이었다. 지금도 여러 곳에서 다양한 모습으로 자기 목소리를 내는 크고 작은 잡지들이 있다. 이들에게 성공과 실패의 잣대는 의미가 없다. 모두가 하나의 씨앗이기에 저마다 소중하다.

윤성근 이상한나라의헌책방 대표

2017-10-09 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지