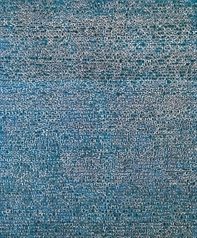

어디서 무엇이 되어 다시 만나랴

1970년, 캔버스에 유채, 236.0×172.0cm, 개인 소장.

점, 선, 면. 화면을 이루는 기본적인 요소를 말할 때 늘 언급되는 세 가지. 평면의 화면은 수학의 기본도형 원리와 그 궤를 같이한다. 점은 그러므로 선을 이루는 기초 단위이고, 선은 면을 이루는 최소 단위가 된다. 평면의 조건. 평면의 최소단위 점. 점으로만 이루어진 「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」. 작품은 그러므로 가장 기본적 근간-점을 다루고 있다는 점에서 근원에 대한 작가의 시선과 관심을 읽을 수 있다. 뉴욕에서 작품 활동을 하고 있던 김환기가 한국일보사가 개최하는 제1회 한국미술대상전에 이 작품을 출품하여 대상을 받았다. 1970년의 일이었다.

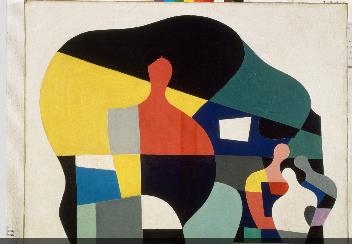

론도

1938년, 캔버스에 유채, 60.7×72.6cm, 과천 국립현대미술관 소장.

사슴

1958년, 캔버스에 유채, 65x 81 cm

26-I-68(II)

1968년, 신문지에 유채, 58.3×37.3cm, 개인 소장

20-II-73

1973년, 캔버스에 유채, 263.0×213.0cm, 개인 소장.

09-V-74, #332,1974

1974년, 캔버스에 유채, 177.8×86.4cm, 개인 소장

「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」는 제목이면서 김광섭(金珖燮) 시의 구절이다. 시인 김광섭은 김환기의 친구. 친구의 시집 『성북동 비둘기』에 실린 「저녁에」(아래 상자 참조)를 읽고 붙인 제목이다. 유심초가 부른 동명의 노래도 있다. 제목 그대로 언제고 만나고 싶은 마음. 그리움은 별빛이 되어 화면을 가득 채운다. 점은 그러므로 별이고, 동시에 그리움이라 말할 수 있다. 별과 그림과 노래와 시가 하나의 제목에서 만났다.

틀에 천을 씌우고, 천에 아교 칠을 하면서 퍼져가는 무한의 공간, 우주와 별. 그리고 그리움을 상상했을 작가. (물감의 농담을 위해 작가는 면천에 아교 칠만 하였다.) 점과 점을 그려가면서 물감이 만드는 농담을 통해, 전해지는 것은 작가의 숨결이다. 김환기 작품의 풍부한 덕목은 작품에 작가의 숨결이 녹아 있다는 것이다. 그 숨결이 드러나는 것은 점과 점 사이의 농담이다. 점은 점마다 각자의 농도로 자리하고 있어 들숨 날숨처럼 호흡을 지닌다. 그 호흡이 확장되어 화면은 거대한 리듬으로 울림을 만든다. 그 울림은 고향의 울림이며, 바다와 별들의 울림이다.

저녁에

― 김광섭

저렇게 많은 중에서

별 하나가 나를 내려다본다.

이렇게 많은 사람 중에서

그 별 하나를 쳐다본다.

밤이 깊을수록

별은 밝음 속에 사라지고

나는 어둠 속에 사라진다.

이렇게 정다운

너 하나 나 하나는

어디서 무엇이 되어

다시 만나랴.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지