세조의 손길 타고 554년을 살아온 ‘절집의 산 증인’

강원도 태백의 깊은 골, 금대봉 기슭의 검룡소(儉龍沼)에서 솟아오른 샘은 남한강이 되고, 금강산 금강천에서 흘러온 또 하나의 물줄기는 북한강이 된다. 두 강 줄기는 경기 양평 양수리 ‘두물머리’에서 만나 호흡을 고른 뒤, 민족의 젖줄 한강이 되어 수도 서울에 접어든다. 두 강물의 합강(合江) 풍경을 가장 잘 내다볼 수 있는 곳은 맞은편의 운길산 중턱쯤이다. 제법 가파른 운길산 등산로는 얼마 전까지만 해도 두물머리의 저녁 노을 풍경을 사진에 담기 위해 오르는 사진가들이 대부분이었지만 최근 걷기 열풍과 함께 늘어난 등산객들이 부쩍 눈에 띈다. 주말은 물론이고 평일에도 사람들의 발길이 끊이지 않는다.

500년 세월의 자취를 간직하고 말없이 서 있는 수종사 은행나무.

“깊은 산은 아니지만, 수도권에서 이만큼 울창한 숲도 흔치 않아요. 숨이 찰 정도로 헉헉거려야 하는 가파른 산길을 오르다 보면 수종사에 닿지요. 숲도 좋지만, 절집 마당에서 보는 두물머리 풍경이 여느 등산 코스보다 좋지요.”

주말마다 수종사를 찾는다는 등산객 박순철(64)씨는 천천히 산을 오르며 한마디 던진다. 도시에 살면서 가까이에서 숲과 강이 어우러지는 풍경을 한꺼번에 느낄 수 있어 좋다는 이야기다.

그가 느릿느릿 오르는 해발 610m의 운길산은 큰 산은 아니라 해도, 길이 가팔라서 제법 숨이 턱에 찬다. 그 중턱에 아름다운 절집 수종사(水鐘寺)가 있다. 법당을 비롯한 대부분의 전각은 새로 지은 것이지만, 수종사는 유서 깊은 천년 고찰이다. 이 지역 태생인 다산 정약용(丁若鏞·1762~1836)은 수종사를 “신라 때 지은 고사(古寺)”라며 “절에는 샘이 있어 돌 틈으로 물이 흘러나와 땅에 떨어지면서 종소리를 내기 때문에 수종사라 한다.”는 기록을 ‘수종사기’(水鐘寺記)에 남기기도 했다.

그러나 역사의 자취를 찾기 위해 수종사를 찾는 사람은 많지 않다. 예의 등산객처럼 건강을 위한 등산 코스로, 혹은 아름다운 풍광을 즐기기 위해 찾는 곳일 뿐이다. 특히 저녁 노을 붉게 물들 무렵 수종사 법당 앞마당에서 내다보는 두물머리 풍광은 더할 나위 없는 장관이다. 이 풍광을 조선 전기의 명문장가 서거정(徐居正·1420~1488)은 ‘동방의 사찰 풍광 가운데 최고의 전망’으로 꼽았다.

수종사의 아름다운 풍광에는 오랜 세월에 걸쳐 사람들이 쌓아 온 심미안의 역사가 차곡차곡 쌓여 있는 셈이다.

●옛 절 중건 지시한 세조가 손수 심어

절집을 찾는 사람들의 자취는 허공으로 흩어지지만 그 안에는 수종사의 긴 역사를 증거하는 자취가 하나 있다. 큰법당을 비롯한 여러 전각 가장자리 언덕에 서 있는 은행나무가 바로 그것이다.

알아보는 사람이 그리 많지 않아도 나무의 기세는 대단하다. 산림청 보호수로 지정된 나무 앞의 안내판에는 나무의 키를 35m, 가슴높이 줄기 둘레를 6.5m라고 했다. 나무를 보호수로 지정한 1982년에 측정한 값이지만, 선뜻 수긍하기 어렵다. 눈짐작으로는 대략 25m가 채 안 돼 보인다. 큰 줄기가 부러진 흔적도 찾을 수 없으니, 갑자기 나무의 키가 줄어들었을 리도 없다. 아무래도 애당초 부실한 측정이었지 싶다.

그러나 나무에는 숫자로 드러낼 수 없는 넉넉한 기품이 담겼다. ‘수종사’라고 이 절을 명명한 조선의 임금 세조가 손수 심은 나무인 까닭이다. 피부병으로 고생하던 세조는 전국의 물 좋은 곳을 찾아다녔다. 그가 오대산 상원사의 약수로 목욕을 하고 돌아오면서 이곳 운길산 아래 마을에 머무른 적이 있었다고 한다.

그날 밤 세조는 신비롭다 해야 할 만큼 청아한 종소리를 들었다. 세조는 신하들을 시켜서 소리의 정체를 알아보라고 했다. 신하들은 “운길산 중턱에 폐허가 된 천년 고찰이 있는데, 그 터의 한쪽 바위 굴에 열여덟 나한이 줄지어 앉아 있다.”며 “신비로운 종소리는 그 바위 굴 옆의 큰 바위 틈에서 떨어지는 물소리”라고 아뢰었다.

물소리의 신비를 지키고 싶었던 세조는 옛 절을 다시 고쳐 세우라고 지시하면서 그 절의 이름을 손수 물 수(水)와 쇠북 종(鐘)을 써서 수종사라 했다. 1459년의 일이다. 절집이 완공되자 세조는 몸소 가파른 산길을 올라 종소리를 내는 샘물을 다시 찾아보고는 절집 마당 한켠에 은행나무를 심었다. 때가 정확하니 나무의 나이도 정확하게 554살이라고 할 수 있다. 옛 임금의 손길을 말없이 증거하는 음전한 생김새의 나무다.

●500년에 걸친 역사의 흐름으로 남아

세조의 은행나무는 사방으로 팔을 넓게 펼쳤다. 그 폭이 무려 20m나 된다. 더 넓은 세상을 품고자 했던 임금이 심은 나무여서인지 그의 품은 의젓하고 넉넉하다. 오래도록 거침없이 흘러야 할 민족의 젖줄 한강을 굽어 살피는 늠름함이 나무 줄기 깊숙한 곳에 배어 있다.

은행나무가 서 있는 언덕은 산 아래의 두물머리 주변 풍광을 조망하기에 좋은 자리다.

수종사 법당 앞마당과 함께 ‘동방 최고의 풍광’을 즐길 수 있는 자리다. 넓게 펼친 나뭇가지 아래에 들어서서 강촌 풍경을 바라보면 마음까지 평화로워진다.

나무 앞에 놓인 벤치에는 짧은 시간 동안 몇 쌍의 젊은 연인들이 스쳐 지났다. 이 땅의 평화와 역사를 지키며 서 있는 임금의 나무 아래로 이 시대 젊은이들의 사람 살이가 그렇게 하나 둘 쌓인다.

강마을에 땅거미 지고, 나뭇잎 사이로 비껴드는 햇살에 노을 빛이 스며든다. 옛 임금이 심은 은행나무 아래로 지금 이 땅을 살아가는 민초들의 가쁜 숨결이 새 역사 되어 천천히 내려앉는다.

글 사진 남양주 고규홍 나무칼럼니스트 gohkh@solsup.com

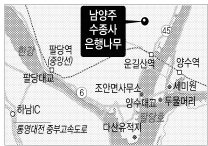

▶▶ 가는 길

2012-06-07 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지