교사-학원가 조직적 문항 거래

교육부, 수년 간 관리 감독 방임

평가원은 문제 유출 논란 키워

지난 3일 오후 서울 대치동 학원가 모습. 연합뉴스

감사원이 지난 18일 발표한 ‘교원의 사교육 시장 참여 복무 실태 감사’ 결과를 보면 교사와 사교육계의 도덕적 해이가 충격적이다. 서울 강북구의 지구과학 교사는 사교육 업체에 “10월 한 달 연락이 안 된다”며 대학수학능력시험(수능) 출제에 참여한다는 사실을 넌지시 알린 뒤 자신의 문항 거래 단가를 인상해 더 많은 돈을 챙겼다. 사교육 업체 팀에서 팀장 역할을 하거나 교원을 섭외해 ‘공급 조직’을 맡는 등 적극적인 교사들도 있었다. 학원가에 판 문제를 학교 내신에 출제하기도 했다.

교원 총 249명이 최근 5년간 사교육 업체에 모의고사 문제를 제공하고 챙긴 금액은 212억원이 넘는다. 이번 감사가 5000만원 이상 받은 경우에 한정됐으므로 실제 거래 규모는 더 클 것이다.

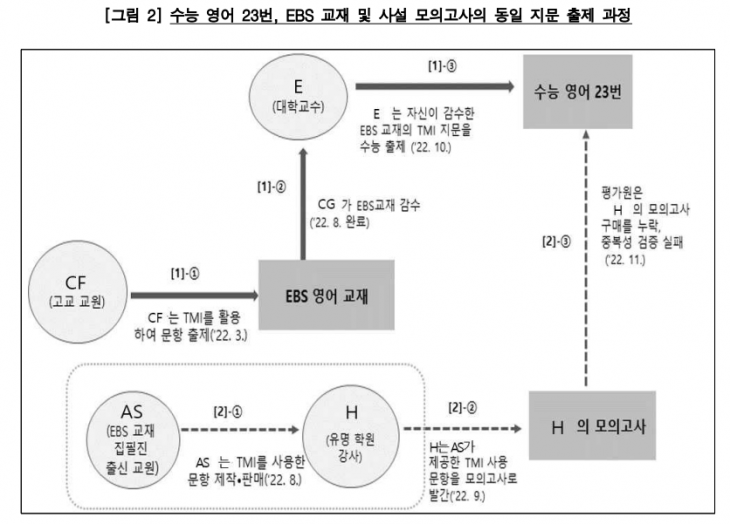

사교육 카르텔 의혹이 본격적으로 불거진 건 2023학년도 수능 영어 23번 판박이 논란이 나오면서다. 한 유명 일타강사가 2022년 9월 사설 모의고사에 낸 ‘투 머치 인포메이션’(TMI) 관련 지문이 2023학년도 수능에 고스란히 등장한 것이다.

‘TMI 문항’은 어떻게 수능과 사설 모의고사에 모두 나왔을까. 감사원에 따르면 교사 A씨는 2022년 3월 ‘TMI’ 지문을 토대로 EBS수능 연계 교재 문제를 만들었는데, 이 교재를 감수한 대학교수가 수능 출제 위원으로 이 지문을 문제로 출제했다. EBS 문제를 낸 A씨와 친분이 있는 다른 고교 교사 B씨가 이 지문으로 문제를 구성해 일타강사에게 제공하면서 수능 두 달 전 학원가 모의고사에 실렸다. 문항거래와 부주의한 출제가 얽혀 문제 유출 논란이 된 셈이다. 교육부가 수사 의뢰한 이 일타강사는 지금도 강의와 방송 출연을 하며 활발하게 활동하고 있다.

감사원 제공

수능 출제기관인 한국교육과정평가원(평가원)의 부실 검증도 큰 문제였다. 평가원은 2020~2021년 수능 땐 해당 강사의 모의고사를 구입했는데 2022년에는 중복성 검증에서 빠뜨려 걸러 내지 못했다. 게다가 수능 이후 23번 문항에 대한 이의신청이 여럿 접수됐는데도 공정성 논란을 우려해 심사 대상 안건에서 아예 제외하기로 공모했다.

교육부는 사태를 키운 책임이 크다. 교육부는 2016년 7월 시도교육청에 ‘학원용 문항 매매행위 금지’ 관련 공문을 보낸 이후 지도·감독을 소홀히 했다. 2021년부터 수십건의 문항 거래를 확인했는데도 별다른 조치를 하지 않았다. 중고교 교사들이 온라인학원이나 보습학원 등에서 교습한 사례는 파악조차 못 했다. 교사들이 사교육 업체와 문항 거래를 계속할 수 있도록 수년간 방치한 셈이다. 그런 교육부가 2023년 ‘사교육 카르텔’이 논란이 되자 “교원 겸직 현황을 점검하겠다”고 밝힌 것 자체가 어불성설이었다.

교육부와 평가원이 이번 감사 결과에 대해 사과 한마디 하지 않은 점은 유감이다. 교육부는 지난 18일 “재발 방지를 위해 지도 감독을 철저히 하겠다”는 짧은 입장만 냈다. 수능의 공정성과 신뢰를 무너뜨린 교육당국은 이제라도 철저한 자기반성을 해야 한다.

김지예 사회부 기자

2025-02-24 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지