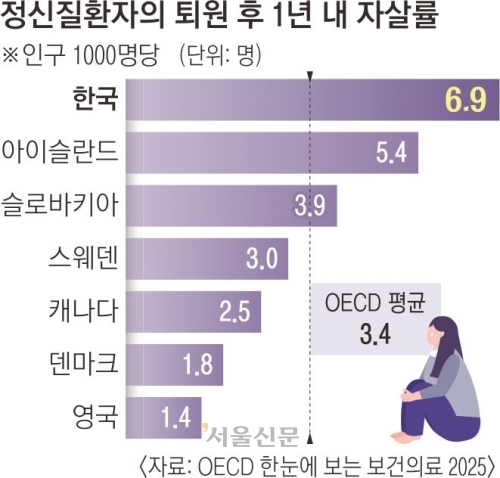

1000лӘ…лӢ№ 6.9лӘ…вҖҰ OECD нҸүк· 2л°°

нҮҙмӣҗ мқҙнӣ„ нҡҢліө л•Ң кҙҖлҰ¬ м ңлҸ„ м—Ҷм–ҙмЎ°мҡёмҰқВ·мЎ°нҳ„лі‘ мӮ¬л§қлҘ 4~5л°° лҶ’м•„

ліҙнҳёмһҗ нҮҙмӣҗ мҡ”кө¬ л•җ л§үмқ„ мҲҳ м—Ҷм–ҙ

м •мӢ мһ¬нҷңмӢңм„Ө м Ҳл°ҳ мҲҳлҸ„к¶Ңм—җ лӘ°л Ө

мҡ°лҰ¬лӮҳлқјмқҳ мӨ‘мҰқ м •мӢ м§Ҳнҷҳмһҗк°Җ нҮҙмӣҗ нӣ„ 1л…„ м•Ҳм—җ мҠӨмҠӨлЎң лӘ©мҲЁмқ„ лҒҠлҠ” 비мңЁмқҙ кІҪм ңнҳ‘л Ҙк°ңл°ңкё°кө¬(OECD) нҡҢмӣҗкөӯ к°ҖмҡҙлҚ° к°ҖмһҘ лҶ’мқҖ кІғмңјлЎң лӮҳнғҖлӮ¬лӢӨ.

26мқј ліҙкұҙліөм§Җл¶Җк°Җ кіөк°ңн•ң вҖҳOECD н•ңлҲҲм—җ ліҙлҠ” ліҙкұҙмқҳлЈҢ 2025вҖҷм—җ л”°лҘҙл©ҙ н•ңкөӯмқҳ м •мӢ м§Ҳнҷҳмһҗ нҮҙмӣҗ нӣ„ 1л…„ лӮҙ мһҗмӮҙлҘ мқҖ мқёкө¬ 1000лӘ…лӢ№ 6.9лӘ…мңјлЎң OECD нҸүк· (3.4лӘ…)мқҳ л‘җ л°°м—җ лӢ¬н•ҙ нҡҢмӣҗкөӯ мӨ‘ 1мң„лӢӨ. мЎ°мҡёмҰқ нҷҳмһҗ мӮ¬л§қлҘ мқҖ мқјл°ҳ мқёкө¬мқҳ 4.3л°°(OECD нҸүк· 2.7л°°), мЎ°нҳ„лі‘мқҖ 4.9л°°(OECD нҸүк· 4.1л°°)лЎң мЎ°мӮ¬лҗҗлӢӨ. нҮҙмӣҗ нӣ„ мӮ¶мқ„ л¶ҷмһЎм•„ мӨ„ мһҘм№ҳк°Җ м—ҶлӢӨ ліҙлӢҲ нҷҳмһҗл“Өмқҙ лІјлһ‘мңјлЎң лӮҙлӘ°лҰ¬лҠ” мғҒнҷ©мқҙлӢӨ.

м „л¬ёк°Җл“ӨмқҖ нҮҙмӣҗ мқҙнӣ„ м№ҳлЈҢ мӨ‘лӢЁкіј м ңлҸ„м Ғ кіөл°ұмқ„ н•өмӢ¬ мӣҗмқёмңјлЎң м§Җм Ғн•ңлӢӨ. л°ұмў…мҡ° кІҪнқ¬лҢҖлі‘мӣҗ м •мӢ кұҙк°•мқҳн•ҷкіј көҗмҲҳлҠ” вҖңкөӯлӮҙ мһҗмӮҙ мӮ¬л§қмһҗ 1л§Ң 4000м—¬ лӘ… мӨ‘ 3분мқҳ 2к°Җ м •мӢ кіј 진лӢЁ кІҪн—ҳмқҙ мһҲлӢӨвҖқл©° вҖңмһ…мӣҗ мӨ‘мқј л•ҢліҙлӢӨ мһҗмӮҙ мғқк°Ғмқ„ мӢӨн–үм—җ мҳ®кёё л§ҢнҒј мӢ мІҙ кё°лҠҘмқҙ нҡҢліөлҗң нҮҙмӣҗ м§Ғнӣ„к°Җ лҚ” мң„н—ҳн•ңлҚ°, м •мһ‘ мқҙ л•Ң л¶ҷмһЎм•„мӨ„ м ңлҸ„к°Җ кұ°мқҳ м—ҶлӢӨвҖқкі м§Җм Ғн–ҲлӢӨ.

көӯлӮҙ мһ…мӣҗ нҷҳмһҗмқҳ 80%лҠ” ліҙнҳёмқҳл¬ҙмһҗ лҸҷмқҳм—җ мқҳн•ң 비мһҗмқҳ(йқһиҮӘж„Ҹ) мһ…мӣҗмқҙлӢӨ. ліҙнҳёмһҗ к°ҖмҡҙлҚ° н•ң лӘ…мқҙлқјлҸ„ нҮҙмӣҗмқ„ мҡ”кө¬н•ҳл©ҙ, мһҗн•ҙ мң„н—ҳмқҙ мһҲм–ҙлҸ„ лі‘мӣҗмқҖ нҮҙмӣҗмқ„ л§үмқ„ л°©лІ•мқҙ м—ҶлӢӨ.

л°ұ көҗмҲҳлҠ” вҖңм ңк°Җ лҸҢліё нҷҳмһҗ мӨ‘ мһҗмӮҙлЎң мҲЁм§„ 분 мғҒлӢ№мҲҳк°Җ мқҙлҹ° л°©мӢқмңјлЎң нҮҙмӣҗн–ҲлӢӨвҖқл©° вҖңмқҳлЈҢ진мқҙ мң„н—ҳмқ„ м•Ңм•„лҸ„ к°ңмһ…н• мҲҳ м—ҶлӢӨлҠ” кІҢ к°ҖмһҘ нҒ° л¬ём ңвҖқлқјкі л§җн–ҲлӢӨ.

нҮҙмӣҗ л’Ө м§Җм—ӯмӮ¬нҡҢ м—°кі„лҸ„ мһ‘лҸҷн•ҳм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ. нҷҳмһҗк°Җ м§Җм—ӯмӮ¬нҡҢм—җ м Ғмқ‘н• мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ нҮҙмӣҗ лӢЁкі„м—җм„ң кі„нҡҚмқ„ м„ёмҡ°лҠ” м ңлҸ„к°Җ мһҲмңјлӮҳ, м•„м§Ғ мӢңлІ”мӮ¬м—…м—җ лЁёл¬јлҹ¬ мӢӨнҡЁм„ұмқҙ нҒ¬м§Җ м•ҠлӢӨ. к·ё кІ°кіј вҖҳнҮҙмӣҗ нӣ„ м§Җмӣҗ лҜёл№„вҶ’мҷёлһҳм№ҳлЈҢ мӨ‘лӢЁвҶ’мҰқмғҒ м•…нҷ”вҶ’мӮ¬нҡҢм Ғ кі лҰҪвҶ’мһҗмӮҙ мң„н—ҳ мҰқк°ҖвҖҷмқҳ м•…мҲңнҷҳмқҙ л°ҳліөлҗҳкі мһҲлӢӨ.

нҳ„мһҘмқҖ лҚ” мӢ¬к°Ғн•ҳлӢӨ. 충лӮЁ м•„мӮ°мқҳ м •мӢ мһ¬нҷңмӢңм„Ө вҖҳк°ҖмҳЁлҲ„лҰ¬вҖҷ мӢ лҢҖнҳё мӣҗмһҘмқҖ вҖңнҮҙмӣҗ нӣ„ нҷҳмһҗл“Өмқҙ к°Ҳ кіімқҙ м—ҶлӢӨвҖқкі н–ҲлӢӨ. к·ёлҠ” вҖңм •мӣҗмқҙ кҪү м°¬ м§Җ лӘҮ л…„м§ёкі , мӢ к·ңлҸ„ кұ°мқҳ мғқкё°м§Җ м•Ҡм•„ лі‘мӣҗм—җм„ң мӢңм„ӨлЎң м—°кі„к°Җ лҒҠкІјлӢӨвҖқл©° вҖңкІ°көӯ 집мңјлЎң лҸҢм•„к°Җм§Җл§Ң к°ҖмЎұмқҙ м•Ҫл¬ј кҙҖлҰ¬лҘј н•ҙмЈјкё° м–ҙл ӨмӣҢ м•Ҫмқ„ лҒҠкі мһ¬л°ңн•ҳлҠ” мқјмқҙ л°ҳліөлҗңлӢӨвҖқкі л§җн–ҲлӢӨ.

м „көӯ м •мӢ мһ¬нҷңмӢңм„ӨмқҖ 366кіімқҙл©° мқҙ мӨ‘ м Ҳл°ҳ(50.8%, 186кіі)мқҙ мҲҳлҸ„к¶Ңм—җ лӘ°л ӨмһҲлӢӨ. м§Җл°©мқҙм–‘ мӮ¬м—…мқҙм–ҙм„ң м§ҖмһҗмІҙмһҘ мқҳм§Җ м—Ҷмқё мӢ м„Өмқҙ м–ҙл Өмҡҙ кө¬мЎ°лӢӨ.

л№ҲкіӨВ·кі лҰҪВ·м·Ём—… лӢЁм ҲлҸ„ нҮҙмӣҗ нҷҳмһҗлҘј мң„н—ҳмңјлЎң лӮҙлӘ¬лӢӨ.

н•ңкөӯліҙкұҙмӮ¬нҡҢм—°кө¬мӣҗмқҙ м§Җм—ӯмӮ¬нҡҢ кұ°мЈј м •мӢ м§Ҳнҷҳмһҗ 1078лӘ…мқ„ мЎ°мӮ¬н•ң кІ°кіј, 20.2%к°Җ мһҗмӮҙ мғқк°Ғмқ„ н–ҲлӢӨ. мңЎмІҙВ·м •мӢ м Ғ м–ҙл ӨмӣҖ(53.7%), кі лҸ…(39.4%), л№ҲкіӨ(34.4%)мқҙ мЈјлҗң мӣҗмқёмқҙм—ҲлӢӨ. мӢ мӣҗмһҘмқҖ вҖңмҪ”лЎңлӮҳ мқҙнӣ„ мһ…мҶҢмһҗ 3분мқҳ 2к°Җ мқјмһҗлҰ¬лҘј мһғм—ҲлӢӨвҖқл©° вҖңкі мҲҳмқөмқ„ лҜёлҒјлЎң н•ң мӮ¬кё°В·м°©м·Ём—җлҸ„ мүҪкІҢ л…ём¶ңлҗҳкі мһҲлӢӨвҖқкі мҡ°л Өн–ҲлӢӨ.

2025-11-27 10л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ