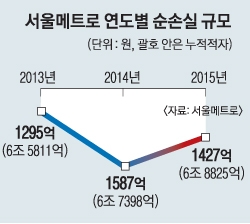

서울메트로 작년 1427억 순손실…직접 고용·추가 채용땐 부담 늘어

손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

시민단체 스크린도어 안전대책 촉구

민주노총과 공공운수노조 등의 시민단체들로 구성된 ‘서울시 지하철 하청노동자 사망 재해 해결을 위한 시민대책위원회’ 회원들이 2일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 서울시의 진상규명 조사 실시, 스크린도어 안전대책 수립 등을 촉구하고 있다.

손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

서울메트로는 지난해 1427억원의 당기순손실을 봤다고 2일 밝혔다. 매년 쌓여온 누적적자는 6조 8825억원이다. 메트로 관계자는 “지하철 요금이 너무 싼데다 고령자 등 무임수송에 들어가는 돈이 적자로 연결되고 있다”면서 “적자로 시민에 질타받는 상황에서 안전 인력을 직접 고용하거나 추가 채용하면 적자가 더 발생해 한계가 있다”고 말했다. 메트로는 이번 안전사고를 계기로 지난 1일 자회사를 설립해 스크린도어 정비 등 안전업무를 맡기겠다고 밝혔다. 그러나 위험한 업무 인력을 본부가 직접 고용하지 않고 증원도 최소화하기로 해 노동계가 반발하고 있다. 본부와 자회사의 위계적 관계가 현행 본부와 하청업체의 관계보다는 개선되겠지만, 여전히 위험한 일은 자회사로 떠넘기고 위험수당은 적게 주는 등으로 문제가 발생할 수 있다는 것이다. 현재 하청업체의 정비직원은 월 200만원선의 박봉이다.

하지만, 메트로의 재무구조를 잘 아는 전문가들은 시와 메트로가 의지만 있다면 안전 분야에 투자할 여력은 있다고 말했다. 정창수 나라살림연구소장은 “메트로의 적자는 미래의 감가상각(시설 등을 수리·유지하는데 드는 비용) 분을 포함해 나온 수치이기 때문에 실제 돈이 빠져나가 큰 적자를 보는 구조는 아니다”면서 “정부가 도와주면 안전인력 등을 직접 고용할 수 있다”고 말했다. 서울메트로의 회계상 지난해 감각상각비는 1853억원으로 전체 비용 중 14%를 차지했다. 메트로 측도 “지하철 역사와 전동차 등 자산규모가 6조원이 넘다 보니 적자 분에서 감가상각이 차지하는 비중이 크긴 크다”고 인정했다.

또, 위험업무에 따른 수당 등을 고려해 위탁업체 근로자에 ‘공정 임금’을 보장한다면, 메트로가 직접 고용해야 비용이 덜 든다는 분석도 있다. 메트로가 직접 고용하면 인건비만 들지만 위탁운영하면 별도 관리비와 회사 운영비 등까지 지원해 ‘특혜’ 구설 등에도 시달려야 하기 때문이다.

유대근 기자 dynamic@seoul.co.kr

2016-06-03 9면