국립수목원-美 아널드수목원, 식물유전자원 중복보전 협력의향서

아널드수목원, 1905년 처음 방한보유 4100여종 중 135종 ‘한국산’

섬개야광나무·섬백리향·히어리…

한국 토종 일부 들여와 복원 진행

식물 자원 되찾는 생물 주권 회복

‘기후위기’ 수목원 국제 협력 중요

국립수목원 제공

임영석(왼쪽) 국립수목원장과 윌리엄 네드 프리드먼 아널드수목원장이 지난 9일 서울 코엑스에서 열린 제11차 세계식물원교육총회에서 식물유전자원 중복 보전 및 공동연구를 위한 협력의향서(LOI)에 서명한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 양 기관은 산림문화자료 교류와 인적교류 강화에 더해 오는 8월 광복 80주년을 맞아 해방 전 반출된 한국 식물에 대한 공동 출판물 발간에 합의했다.

국립수목원 제공

국립수목원 제공

“미국 보스턴 도심의 아널드수목원은 과학자의 공간인 동시에 시민의 공간입니다. 사람들은 이곳에서 휴식을 취하고 교육도 받습니다. 최근에는 ‘몇 시에 ○○나무 아래에서 만나요”라는 SNS 이벤트를 통해 모인 사람들에게 약 30분 동안 나무의 생태와 가치를 이야기하는 교육을 진행했습니다.”

9일부터 12일까지 나흘 동안 서울 강남구 코엑스에서 열리는 세계식물원교육총회에 참석한 윌리엄 네드 프리드먼 미국 하버드대 아널드수목원장이 지난 9일 수목원의 역할에 대해 이렇게 설명했다. 1872년 설립된 아널드수목원은 북미에서 가장 오래된 공립 수목원이다. 281에이커(약 1.1㎢) 규모에 1만 6000여종의 온대 목본식물을 보유해 세계적인 식물학 연구의 메카로 꼽힌다. 미국 뉴욕 센트럴파크를 설계한 프레더릭 로 옴스테드가 디자인한 이 수목원은 일출부터 일몰까지 시민들에게 개방돼 보스턴의 다양한 인종들이 방문하는 도시 속 공공 공원 역할을 한다. 시민들이 자연을 느끼고, 정서적 안정을 찾고, 도심 범죄율을 낮추는 치유처 같은 공간이다.

아널드수목원 제공

20세기 초 미국 하버드대의 아널드수목원은 식물학자를 한반도에 파견해 토종 식물을 수집하고 현지 모습을 사진으로 기록했다. 광복 80주년을 맞아 국립수목원과 아널드수목원이 일제강점기 자연환경과 생활상을 담은 이 사료들을 바탕으로 식물 문화유산의 역사적 가치를 조명하는 공동 출판물을 발간하기로 했다. 프랭크 마이어가 1906년 8월 3일 한반도 북부 수수밭과 들깨밭 주변에서 촬영한 장승. 서구학자들은 ‘totem pole’(무속 기둥)이라고 기록해 두었다.

아널드수목원 제공

아널드수목원 제공

아널드수목원이 한반도 식물과 인연을 맺은 건 120년 전으로 거슬러 올라간다. 1905년 첫 한국 방문을 시작으로 한국의 다양한 식물을 수집하고 연구해 왔다. 1917년부터 1919년까지는 어니스트 헨리 윌슨이 이끄는 윌슨 원정대가 울릉도, 지리산, 금강산 등 한반도 전역의 식물 채집을 진행했다. 이때 수집된 씨앗, 가지와 뿌리, 표본 등의 형태로 미국으로 건너간 한반도 식물들은 이 수목원에 뿌리를 내리고 후손을 퍼뜨렸다.

현재 아널드수목원이 보유한 식물 4100여종 중 135종이 한국산이다. 전 세계적으로 울릉도에만 자생하는 섬개야광나무와 섬백리향, 서양의 크리스마스트리로 인기가 높은 구상나무, 미선나무, 히어리, 전나무 등 한국의 토종나무들이 보스턴 땅에서 꿋꿋하게 생명력을 이어 가고 있다. 한반도에서만 자라는 특산종인 너도밤나무, 울릉솔송나무, 병꽃나무, 섬단풍도 철이 되면 수목원을 형형색색으로 물들이며 시민들의 휴식처 역할을 하고 있다.

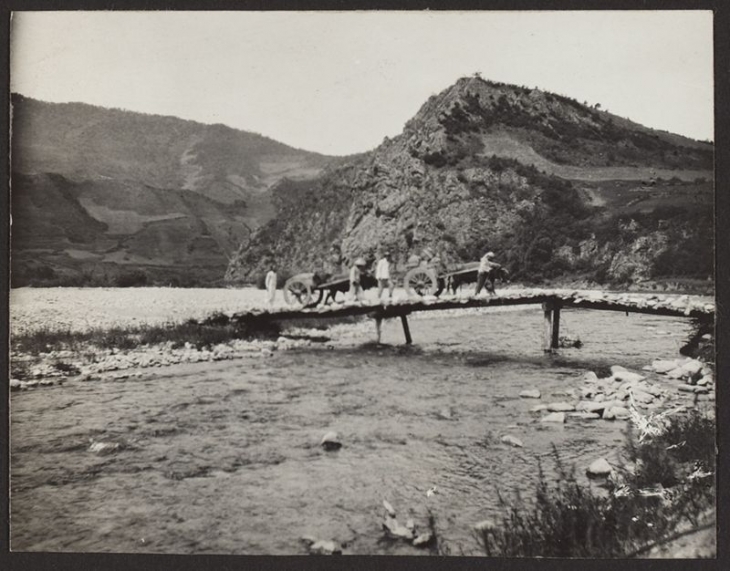

이 한국 식물들이 고향으로 돌아오는 길이 마련됐다. 국립수목원과 아널드수목원이 식물유전 자원의 중복 보전 및 공동연구, 산림문화자료 교류 및 공동출판물 발간, 연구자·전문가 등 인적교류 강화 등에 대해 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 그리고 협력의향서(LOI) 이행의 첫 조치로 오는 8월 광복 80주년에 맞춰 해방 전 한반도에서 미국으로 건너간 식물에 대한 아널드수목원의 기록과 아카이브 자료를 바탕으로 식물 문화유산의 역사적 가치를 조명하는 공동 출판물을 발간하기로 했다. 윌슨 원정대가 식물채집지에서 찍은 300여장의 사진은 한국의 당대 일상생활을 보여 주는 소중한 사료가 됐다.

아널드수목원 제공

마이어가 같은 해 9월 1일 현재 북한 지역인 함경북도 무산 인근에서 포착한 일상의 모습. 사람들이 소에게 수레를 끌리며 개울 위 나무다리를 건너는 장면이다.

아널드수목원 제공

아널드수목원 제공

양 기관은 실질적인 식물 재도입도 추진한다. 아널드수목원에 있는 한국 토종 나무 중 일부 역시 이르면 8월 중 한국으로 다시 들여와 복원하는 작업을 단계적으로 진행할 계획이다. 일제강점기 한반도에서 반출된 우리 식물 자원을 되찾는 ‘생물 주권’ 회복의 길이 열리는 셈이다.

임영석 국립수목원장은 이번 협력의 의미로 중복 보전의 중요성을 강조했다. 중복 보전은 같은 식물 종을 여러 지역의 수목원에서 함께 기르며 한 곳에서 멸종되더라도 다른 곳에서 살아남을 수 있도록 하는 생물다양성 보전 전략이다. 임 원장은 “우리가 100년 전 미국으로 간 식물을 재도입하는 것처럼 아널드수목원의 북미 식물을 받아 국내 수목원에서 함께 보전한다면 기후변화 등으로 한 지역에서 식물이 절멸해도 다른 지역에서 유전자원을 보전할 수 있다”면서 “기후위기 시대를 맞아 수목원 간 국제 협력이 그 어느 때보다 중요해졌다”고 설명했다.

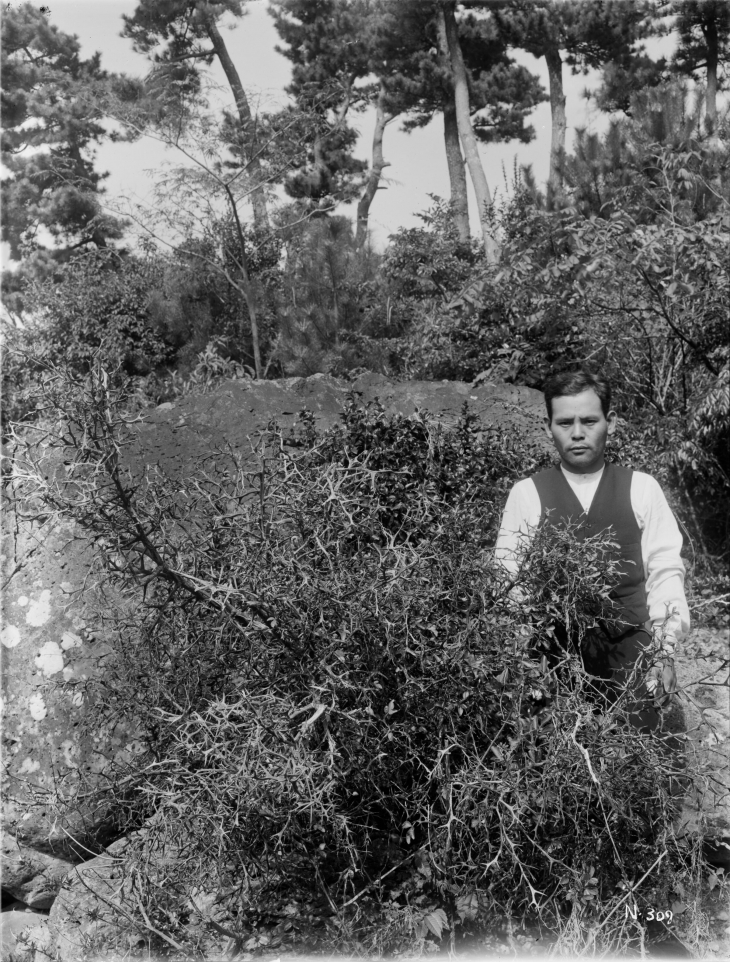

아널드수목원 제공

어니스트 헨리 윌슨이 1917년 11월 3일 제주도 남쪽 해안에서 촬영한 자생 탱자나무. 높이 약 1.5m의 탱자나무와 뒤편의 곰솔이 함께 찍혔다.

아널드수목원 제공

아널드수목원 제공

네드 프리드먼 원장도 “아널드수목원은 중국 등 해외에서 식물을 수집해서 보존하다가 해당 식물이 멸종 위기에 처할 경우 모국으로 종자를 보내 멸종을 막는 일을 해 왔다”면서 “협력을 통해 세계적으로 멸종한 종들, 위기종을 한국뿐 아니라 미국 등 여러 나라에서 이를 기록하며 유전적으로 보전하는 것이 중요하다”고 강조했다. 한국에서 이미 사라진 식물이라도 다른 국가의 식물원이나 종자은행에서 현지 외 보전 중인 종자와 생체를 통해 재도입과 복원을 시도해 생물다양성을 보전할 수 있다는 것이다. 양 기관은 한국 토종 식물의 귀환과 함께 북미 지역 식물을 국내에 도입하는 상호교류 방안도 추진하기로 했다. 100년 전 한반도에서 미국으로 간 식물이 두 기관 협력의 계기가 된 셈인데, 이국에서 뿌리내렸던 식물들이 이제 기후위기 연구의 소재이자 생물다양성 보전이라는 인류 공동의 과제를 완수하는 퍼즐 조각이 된 모습이다.

임 원장은 “두 기관의 협력은 전지구적 도전과제를 해결하는 계기가 될 것”이라면서 “식물 재도입을 통해 과거와 현재를 잇는 의미 있는 작업을 함께 추진해 나가겠다”고 말했다. 네드 프리드먼 원장은 “아널드수목원에 있던 한국 식물 자원과 역사적 기록을 통해 새로 시작되는 협력이 양국 식물학계의 발전을 이끌 것”이라면서 “100년 뒤 우리는 더 강한 연대감을 갖게 될 것”이라고 화답했다.

2025-06-12 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지