1960년대 청계천 판자촌 상경한 농민들 희망의 삶터 개발 이름으로 ‘역사’를 덮어

박원순 서울시장이 지난 23일 ‘청계천 재복원’을 선언했다. 박 시장은 이날 ‘청계천시민위원회’를 발족시키고 “청계천을 역사적이고 생태적인 공간으로 복원할 것”이라고 밝혔다. 이것은 이명박 서울시장의 최대업적으로 평가되는 현재의 청계천 복원의 변화를 예고한 것이다.환경론자들은 청계천을 ‘거대한 인공어항’이라고 비판하고 있다. 하천을 덮어 놓았던 것을 2003년 7월부터 제거해 2005년 9월에 현재의 모습을 갖춘 청계천에 매일 상당한 수준의 유지비를 쏟아부어야 하고, 시멘트로 범벅됐다는 게 이유다. 반면, 찬성론자들은 도심 환경개선에 성공한 사례로 손꼽는다. 청계천이 복원된 이후 수많은 시민이 계절을 가리지 않고 찾아들고, 주변 직장인들에게는 회색 빌딩 숲에서 그나마 산책로의 역할을 하고 있기 때문이다. 청계천 재복원이 시작된다면 박 시장의 선언대로 역사성과 생태성을 찾는 청계천으로 돌아갈 수 있을까?

눈빛출판사 제공

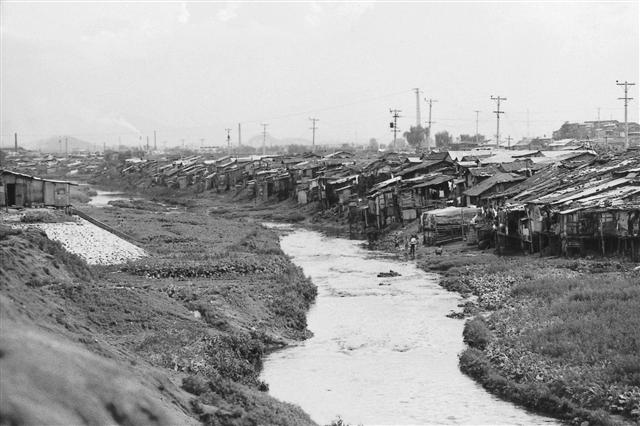

1970년 마장동, 답십리 부근 청계천의 판자촌 모습. 노무라 모토유키 촬영.

눈빛출판사 제공

눈빛출판사 제공

●“정부, 슬럼가로 보고 복개공사”

최협 전 전남대 인류학과 교수가 쓴 ‘판자촌 일기’(눈빛출판사 펴냄)는 청계천의 역사성과 생태성을 복원하는 길에 한 가지 좌표를 던져줄 것으로 보인다. 20세기 한국 민중의 생활사를 기록한다는 취지로 제작된 이 책은 20대 인류학과 대학원생의 눈으로 1960년대 청계천 판자촌에서 살던 사람들의 모습을 적나라하게 담아 놓았다. 하버드 대학 인류학자 빈센트 S 브란트 박사의 프로젝트에 현장조교로 참여한 당시 서울대 인류학과 대학원생 최협은 1969년 서울 마장동 청계천변 판자촌에서 4~6월 거주하며 인터뷰와 관찰을 통해 판자촌 거주자들의 생활상을 세세히 기록했다.

청계천 판자촌은 한국전쟁 직후, 즉 1950년대 초에 피란민과 월남민들이 합세하면서 시작됐다. 최 전 교수는 “정부관료나 공무원, 개발업자, 교통전문가, 건설업자들은 청계천의 판자촌을 가난하고 비위생적인 대표적인 슬럼가로 보고, 이곳의 거주자들과 함께 서울의 발전을 기대할 수는 없다고 인식했을 것”이라고 했다. 이런 윗사람들의 관심은 1958년 광교를 중심으로 폭 16~54m의 복개공사가 시작되면서 청계천 판자촌을 밀어내는 방식으로 진행됐다. 청계천 복개 공사가 꾸준히 진행되면서, 1969년에는 광교 쪽에 살던 판자촌 주민들도 마장동 쪽으로 이주해야만 했으니, 더 복작거리고 있었을 것이다.

●거주민들 봉천동·성남 등으로 쫓겨나

1960년대의 청계천 판자촌 거주자들은 대체로 농촌에서 일거리를 찾아서 서울로 이주한 농민들이었다. 배운 것도, 기술도 없던 농촌이주민들이 서울에서 엉터리 지붕이라도 이고 살 수 있는 곳은 이곳 밖에 없었던 것이다.

마침내 1977년 답십리까지 청계천 복개공사가 완료되면서 판자촌은 흔적도 없이 완전히 사라졌다. 청계천 둑방에 살던 사람들은 재개발과 도시정비에 떠밀려 봉천동, 상계동, 성남 등으로 흩어지거나, 강제 이주당했다. 청계천 복개가 완료된 1977년 소설가 윤흥길이 발표한 연작소설 ‘아홉 켤레 구두로 남은 사내’는 광주대단지(성남)로 강제 이주당한 사람들의 이야기였다. ‘불순분자에 의한 광주대단지 폭동’으로 언론에 대서특필됐지만, 그들은 강제 이주당한 곳의 생활기반과 교통대책을 요구했던 것이다. ‘아홉 켤레~’의 주인공 권씨의 문제는 한 개인의 문제가 아니라 1950년대 말부터 진행된 청계천과 도시정비는 사회적 문제였던 셈이다.

●청계천 역사·생태성 복원 가능할까

최 전 교수는 “청계천 둑방에 살던 가족이나 그들의 이웃들은 삶의 터전이 사라진 것이고, 그곳의 막걸릿집과 구멍가게 등은 번듯한 초고층 유리건물과 비교할 때 보잘것없지만 문화적, 역사적으로 소중한 것”이라고 말했다. 최 전 교수는 “파리나 뉴욕에 가도 뒷골목이 있고, 그 뒷골목들이 그 사회의 문화와 역사성을 보여주는 것인데 밀어내듯이 재개발하는 것들은 아쉽다.”고 말했다. 박현수 20세기 민중생활사연구단 단장도 “개발이라는 이름으로 우리의 과거와 그 자취를 말살하는 것은 반달리즘 못지않다.”고 지적한다. 선거공약 등으로 현재 수백 개의 재개발과 뉴타운 정책이 남발된 서울에서 생각해 볼 만한 대목이다.

박 시장이 청계천 재복원을 선언했지만, 북악산과 옥인동(구 옥류동)을 지나서 도심으로 흘러들어 청계천으로 모이는, 조선시대 청계천으로의 복원은 800만명이 사는 복잡한 서울의 규모를 볼 때 어려울 수도 있다. 하지만 청계천 복원의 성과를 강조하기 위해 1960~1970년대 청계천 판자촌의 삶을 비루하고 절망적인 가난으로 표현하는 것은 적절하지 않다는 지적이다. 농촌에서 이주해 서울서 새로운 삶을 꾸려나간 이들에게 청계천 판자촌은 희망이자 새로운 도전이었기 때문이다.

문소영기자 symun@seoul.co.kr

2012-03-28 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지