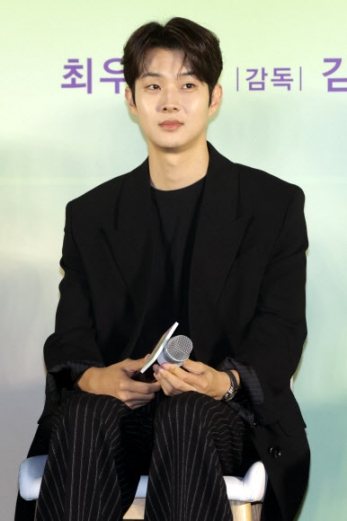

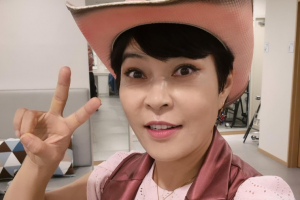

лЛ§нБРл©ШнД∞л¶ђ вАШлІРнХШлКФ к±імґХ мЛЬнЛ∞:нЩАвАЩмЭА м†ХмЮђмЭА(44) к∞РлПЕмЭі к≥ДнЪНнХЬ вАШк±імґХ 3лґАмЮСвАЩмЭШ 2лґАмЧР нХілЛєнХШлКФ мЮСнТИмЭілЛ§. 1лґАмЧР нХілЛєнХШлКФ вАШлІРнХШлКФ к±імґХк∞АвАЩк∞А к±імґХк∞А м†ХкЄ∞мЪ©мЭШ мДЄк≥Дл•Љ лЛімХШлЛ§л©і вАШлІРнХШлКФ к±імґХ мЛЬнЛ∞:нЩАвАЩмЭА мДЬмЪЄмЛЬ мЛ†м≤≠мВђмЭШ к±іл¶љ к≥Љм†ХмЭД лУ§мЧђлЛ§л≥ЄлЛ§. к±імґХ 3лґАмЮСмЭД мЛЬмЮСнХШкЄ∞ м†Д к∞Ьл∞ЬнХШк≥† мЮИлНШ SFнШЄлЯђ мШБнЩФ вАШмШ§нФЉмК§вАЩлПД мµЬм≤®лЛ® міИк≥†мЄµ лєМлФ©мЭілЭЉлКФ к≥µк∞ДмЭД мЭімХЉкЄ∞мЭШ м§СмЛђмЧР лЖУлКФлЛ§. мІАлВЬ 24мЭЉ мДЬмЪЄ мҐЕл°Ькµђ мВђк∞ДлПЩмЭШ нХЬ мєінОШмЧРмДЬ лІМлВЬ к∞РлПЕмЭА вАЬмЦім©МлЛ§ мЭіл†Зк≤М к±імґХмЭД мЖМмЮђл°Ь м∞Нк≤М лРРлКФмІА л™®л•ік≤†лЛ§вАЭл©∞ мЫГмЧИлЛ§.

вАЬмЭім†ДмЧР м∞НмЧИлНШ вАШк≥†мЦСмЭіл•Љ лґАнГБнХівАЩлВШ вАШнГЬнТНнГЬмЦСвАЩмЧРмДЬлПД лПДмЛЬлКФ м£ЉмЭЄк≥µмЭімЧИмЦімЪФ. мЭЄм≤ЬмЭілВШ мДЬмЪЄ мЮ†мЛ§ к∞ЩмЭА к≥µк∞ДлУ§мЭД мШБнЩФмЭШ м£ЉмЭЄк≥µлІМнБЉ мХ†м†ХмЭД к∞АмІАк≥† нГРмВђнЦИмЧИм£†. к±імґХмЭілЭЉлКФ к≤М лПДмЛЬмЩА мВђлЮМлУ§мЧР лМАнХі мХДм£Љ м§СмЪФнХЬ мЭімХЉкЄ∞л•Љ лІОмЭі лЛік≥† мЮИлЛ§к≥† мГЭк∞БнХімЪФ. нХЬкµ≠мЧРмДЬ к±імД§к≥Љ к±імґХмЭілЭЉлКФ лђЄнЩФк∞А мЭЉмҐЕмЭШ м†ДнЩШкЄ∞мЧР м†СмЦілУ† к≤ГлПД к±імґХ лЛ§нБРл©ШнД∞л¶ђл•Љ м∞Нк≤М лРЬ мЭімЬ† м§С нХШлВШмШАмЦімЪФ.вАЭ

мЛ†м≤≠мВђлКФ 2005лЕД 3мЫФ мЭіл™Ел∞Х лЛємЛЬ мДЬмЪЄмЛЬмЮ•мЭі к±іл¶љмХИмЭД м±ДнГЭнХі мІАлВЬнХі 10мЫФ л∞ХмЫРмИЬ мДЬмЪЄмЛЬмЮ•мЭі к∞Ьм≤≠мЛЭмЭД мЧі лХМкєМмІА лђімИШнХЬ мЛЬнЦЙм∞©мШ§л•Љ к≤™мЧИлЛ§. вАШлІРнХШлКФ к±імґХ мЛЬнЛ∞:нЩАвАЩмЭі мІСм§СнХШлКФ к≤ГмЭА 7лЕДмЧР мЭіл•ілКФ мІАлВЬнХЬ к±іл¶љ к≥Љм†Х м§С лІИмІАлІЙ 1лЕДмЭілЛ§. мДЬмЪЄмЛЬ мЛ†м≤≠мВђ мљШмЕЙнКЄ лФФмЮРмЭЄмЭШ лЛємД†мЮРмШАлНШ к±імґХк∞А мЬ†к±ЄмЭі мД§к≥ДмЩА мЛЬк≥µ к≥Љм†ХмЧРмДЬ л∞∞м†ЬлРРлЛ§к∞А вАШміЭкіД лФФмЮРмЭілДИвАЩлЭЉлКФ мІБм±ЕмЬЉл°Ь л≥µкЈАнХі 1лЕДмЧђк∞А нЭРл•Є мЛЬм†РмЭілЛ§. кЈЄлЯђлВШ к±імґХк∞АмЩА мЛЬк≥µмВђ к∞ДмЭШ к∞ИлУ±мЬЉл°Ь к≥µмВђлКФ мЧђм†ДнЮИ мВРк±±к±∞л¶∞лЛ§.

2011лЕД 10мЫФ міђмШБмЭД мЛЬмЮСнХЬ к∞РлПЕмЭА мДЬмЪЄмЛЬмЭШ міђмШБ кЄИмІА нЖµл≥і лУ± мЪ∞мЧђк≥°м†ИмЭД к≤™мЬЉл©∞ мХљ 1лЕД л∞Ш лПЩмХИ 400мЛЬк∞Д лґДлЯЙмЭШ мШБмГБмЭД кЄ∞л°ЭнЦИлЛ§. 106лґДмЬЉл°Ь мХХмґХнХЬ мШБнЩФмЧРмДЬ к∞РлПЕмЭі л≥імЧђм£Љл†§к≥† нХШлКФ к≤ГмЭА вАЬмЪ∞л¶ђ л™®лСРмЭШ мЮРнЩФмГБ к∞ЩмЭА мЛ†м≤≠мВђвАЭмЭШ мИ®к≤®мІД мДЬмВђлЛ§. к∞РлПЕмЭА вАЬлЛілЛємЮРлУ§мЭШ мЮЕмЭД нЖµнХі лУЬлЯђл³놧 нЦИлНШ к≤ГмЭА нБђк≤М лСР к∞АмІАвАЭлЭЉл©імДЬ вАЬнХШлВШлКФ вАШмЛ†м≤≠мВђк∞А мЦілЦїк≤М нГДмГЭнХШк≤М лРРлКФк∞АвАЩмШАк≥† лШР нХШлВШлКФ вАШлІМлУ§мЦімІАл©імДЬ мЦілЦ§ мЭЉмЭі мЮИмЧИлКФк∞АвАЩмШАлЛ§вАЭк≥† мД§л™ЕнХЬлЛ§. мШБнЩФлКФ мЭі лСР к∞АмІАл•Љ л©іл∞АнЮИ лФ∞лЭЉк∞Ал©імДЬлПД мЭЉл∞©м†БмЬЉл°Ь нХЬм™љ нОЄмЭД лУ§к±∞лВШ мД±кЄЙнХЬ к≤∞л°†мЭД нЖµнХі лђім°∞к±ім†БмЭЄ лєДнМРмЭД к∞АнХШмІАлКФ мХКлКФлЛ§.

вАЬк≤∞л°†мЭД м†ХлІР л™ї лВіл¶ђк≤†лНФлЭЉк≥†мЪФ. м†Ь м£ЉмЮ•мЭД лЛімЭД мИШлКФ мЮИк≤†мІАлІМ кЈЄк≤М л™®лУ† мВђлЮМмЭШ к≤∞л°†мЭі лРШкЄ∞лКФ мֳ놵к≤†лЛ§лКФ мГЭк∞БмЭі лУ§мЧИмЦімЪФ. мЭЄлђЉ мХИмЧР нММк≥†лУ§мЦімДЬ мЖН мЦШкЄ∞л•Љ кЇЉлВі лЖУк≤М нХШлКФ лМАмЛ† кіАк∞ЭлУ§мЭі кЈЄлУ§мЭШ мЬДмєШмЩА мВґмЧР лМАнХі к≥†лѓЉнХ† мИШ мЮИлПДл°Э м†Бм†ХнХЬ к±∞л¶ђк∞РмЭД мЬ†мІАнХШлКФ к≤М лНФ м§СмЪФнХШлЛ§к≥† лі§мЦімЪФ. мШБнЩФ мХИмЧРмДЬ нДінВ§ к≥µмВђл•Љ лІ°мХШлНШ мВЉмЪ∞мЭШ мД§к≥ДмХИлПД л≥імЧђм£Љк≥†, мЬ†к±Є к±імґХк∞АмЩА нХ®кїШ к≥µл™®нЦИлНШ лЛ§л•Є к±імґХк∞АлУ§мЭШ лФФмЮРмЭЄлПД л≥імЧђм£ЉмЮЦмХДмЪФ. лІМмХљ мІАкЄИмЭШ мЛ†м≤≠мВђк∞А лІИмЭМмЧР мХИ лУ†лЛ§л©і кіАк∞ЭмЭА мЦілЦ§ к±ілђЉмЭД мШђл¶ђк≥† мЛґмЭА к±імІА мГБмГБнХШк≤М лІМлУ§к≥† мЛґмЧИмЦімЪФ.вАЭ

к∞РлПЕмЭА вАЬмЪ∞л¶ђмЭШ л™®мКµмЭі лЛік≤® мЮИлКФ к≤ГлІМмЬЉл°ЬлПД мЛ†м≤≠мВђлКФ мґ©лґДнЮИ лЬїкєКк≥† мҐЛмЭА к±імґХлђЉвАЭмЭілЭЉл©імДЬ вАЬмЛЬк∞ДмЭі мІАлВШл©і лНФ мҐЛмЭА к±імґХлђЉмЭі лР† к≤ГвАЭмЭілЭЉк≥† лНІлґЩмЭЄлЛ§. к±імґХк∞Ак∞А л∞ХлМАл∞ЫлКФ нШДмЛ§мЭД л≥імЧђм£Љл©імДЬлПД к±імґХк∞АмЭШ мЭШлПДл•Љ мЭЉм†Х лґАлґД л∞ШмШБнЦИлЛ§лКФ м†РмЧРмДЬ мЛ†м≤≠мВђк∞А вАЬлѓЄлЮШмЧР лМАнХЬ мЦілЦ§ кЄ∞лМАл•Љ нТИк≤М лІМлУ†лЛ§вАЭлКФ к≤ГмЭілЛ§. к±імґХмЭі к≥µк∞ДмЭШ кЄ∞мЦµк≥Љ мЭімХЉкЄ∞л•Љ мЖРкЄИм≤ШлЯЉ нТИк≥† мЮИлЛ§л©і к∞РлПЕмЭШ мШБнЩФлКФ кЈЄк≤ГмЭД лґАмІА л∞Фкє•мЬЉл°Ь нЩХмЮ•мЛЬнВ®лЛ§. кЈЄлЮШмДЬ кЈЄк∞А вАЬмІАкЄИ к∞АмЮ• л∞ФлЭЉлКФ к≤Г м§С нХШлВШлКФ мЛ†м≤≠мВђмЭШ лЛ§л™©м†БнЩАмЧРмДЬ мШБнЩФл•Љ мГБмШБнХівАЭ к≥µк∞ДмЧР кЄ∞мЦµмЭД лНФнХШлКФ мЭЉмЭілЛ§.

вАЬ3лґАлКФ мХДмІБ м†ХнХШмІА л™їнЦИмЦімЪФ. м†Ьк∞А кЈємШБнЩФл•Љ м∞НмЬЉл©і лЛ§нБРл©ШнД∞л¶ђ к∞ЩлЛ§к≥† нХШк≥†, лЛ§нБРл©ШнД∞л¶ђл•Љ м∞НмЬЉл©і кЈємШБнЩФ к∞ЩлЛ§к≥† нХімДЬ к≥†лѓЉмЭімЧРмЪФ(мЫГмЭМ). мХДлІИ кЈЄ мВђмЭі мЦілФШк∞АмЧР м†Ьк∞А мґФкµђнХШлКФ мШБнЩФм†Б нШДмЛ§мЭі мЮИлКФ к±∞к≤†м£†. мШБнЩФк∞А мЮ•л©імЭШ мЩДл≤љнХ®мЭД мґФкµђнХЬлЛ§л©і лЛ§нБРл©ШнД∞л¶ђлКФ мЮ•л©імЭШ нШДмЛ§м†Б м†ЬмХљлУ§мЭД мЭЄм†ХнХ† мИШл∞ЦмЧР мЧЖмЦімЪФ. лЛ§нБРл©ШнД∞л¶ђлКФ кЈЄ лєИ кµђл©НлУ§мЭД кіАк∞ЭмЧРк≤М лІ°кЄ∞лКФ мЮ•л•і мХДлЛРкєМмЪФ.вАЭ

л∞∞к≤љнЧМ кЄ∞мЮР baenim@seoul.co.kr