2016년 사회지표 조사결과… 핵가족·고령화·1인가구

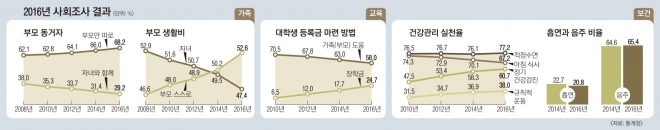

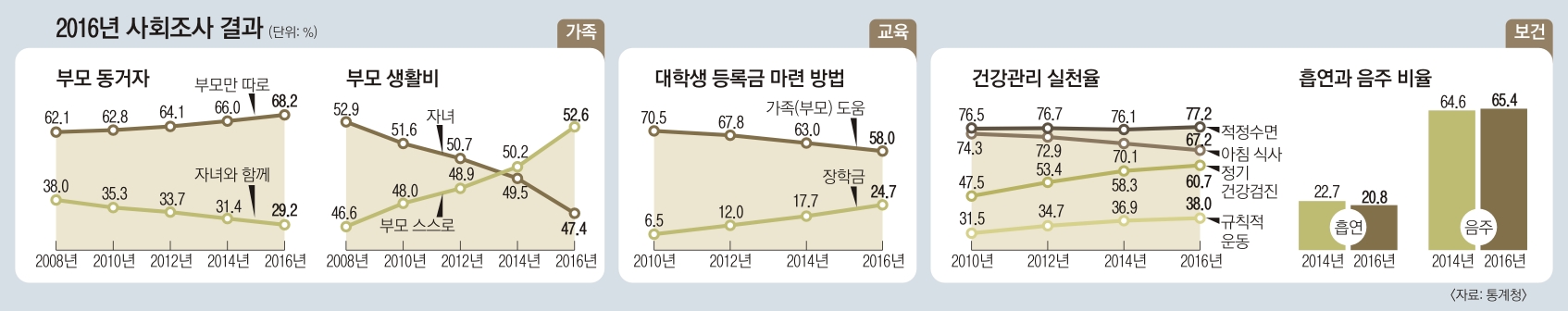

2008년에는 10가구 중에서 4가구 정도는 부모와 자녀가 한집에 살았다. 하지만 8년이 지난 올해에는 3가구 정도로 그 비중이 크게 줄었다. 전체 가구의 약 70%는 자녀 없이 부모만 살고 있다는 얘기다. 핵가족 형태가 굳어지고 1인 가구 및 고령 인구가 늘어난 결과다. 연금과 퇴직 후 재취업 등을 통해 경제력을 갖춘 ‘액티브 시니어’(활동적 고령자)의 등장으로 자녀에게 기대지 않고 스스로 생활비를 조달하는 부모들이 전체의 절반 이상으로 늘었다. 흡연자 비율은 2년 전보다 줄었지만 음주 비율은 소폭 늘었다.

부모와 자녀가 함께 사는 비율은 전체의 29.2%로 2008년(38.0%)보다 8.8% 포인트 감소했다. 같은 기간 부모만 따로 사는 가구는 6.1% 포인트 증가한 68.2%로 조사됐다. 부모와 동거하는 자녀는 장남(맏며느리)이 12.1%로 가장 많았으나 2008년(20.1%) 이후 지속적으로 줄어들고 있다.

부모·자녀 동거 비율은 가구주가 65세 이상인 경우가 16.7%로 가장 높았다. 부모가 연로할수록 신체적, 경제적으로 부양 필요성이 증가하기 때문으로 풀이된다. 반면 결혼으로 가정을 이루거나 1인 가구가 많은 30대(30~39세) 가구주의 경우 부모와 같이 사는 비율이 6.8%에 그쳤다.

생활비를 부모 스스로 해결하는 경우(52.6%)가 자녀에 의존하는 경우(47.4%)보다 많았다. 2008년에는 자녀에게 생활비를 받는 부모(52.9%)가 스스로 해결하는 부모(46.6%)보다 많았다. 통계청 관계자는 “핵가족화와 고령화, 1인 가구 증가로 부모와 자녀가 따로 사는 추세가 더욱 뚜렷해지고 있다”면서 “공적연금제도의 정착 등으로 생활비를 스스로 해결할 수 있는 부모들이 자녀에게 얹혀사는 대신 독립적 삶을 추구하는 경향이 강하다”고 말했다.

대학생의 58%가 부모의 도움을 받아 등록금을 마련하는 것으로 조사됐다. 2010년(70.5%) 대비 12.5% 포인트 감소했다. 같은 기간 장학금으로 학비를 충당하는 대학생은 6.5%에서 24.7%로 거의 4배가 됐다. 대출(10.7%)과 스스로 벌어서 학비를 조달(6.4%)하는 비율이 뒤를 이었다. 통계청은 “대학의 장학금 제도가 다양해지면서 혜택을 받는 학생이 많아졌다”고 분석했다.

국민의 60% 이상은 적정수면(77.2%)과 아침식사(67.2%), 정기 건강검진(60.7%)을 통해 건강관리를 실천하는 것으로 나타났다. 다만 규칙적인 운동을 하는 비율은 상대적으로 낮은 38.0%에 그쳤다. 아침을 먹는 사람은 2008년(76.2%) 이후 지속적으로 감소하는 추세로, 올해 처음 60%대로 내려앉았다.

특히 20대와 30대의 아침 결식률이 각각 55.3%와 51.2%로 높은 편이었다. 60세 이상은 89.7%가 아침을 챙겨 먹는 것으로 조사됐다.

19세 이상 인구 중 흡연자는 20.8%로 2년 전(22.7%)보다 1.9% 포인트 줄었다. 2006년(27.3%) 이후 흡연율은 줄고 있다. 흡연자의 51.4%는 하루 평균 반 갑(10개비) 이하를 피운다.

19세 이상 인구 중 지난 1년간 술을 한 잔 이상 마신 사람은 65.4%로 2년 전(64.6%)보다 0.8% 포인트 증가했다. 남자의 79.0%, 여자의 52.3%가 음주를 한 것으로 조사됐다. 절주와 금주가 어려운 이유로 ‘사회생활에 필요해서’(53.1%)와 ‘스트레스 때문에’(41.1%)가 주로 꼽혔다.

사회 전반적인 안전에 대해 국민 45.5%는 불안을 느낀다고 답했다. 범죄 발생(67.1%)과 신종 질병(62.0%), 정보 보안(52.0%)에 불안을 느낀다는 반응이 많았다. ‘묻지마 범죄’와 강력범죄, 메르스(중동호흡기증후군), 지카바이러스 등의 영향으로 보인다.

세종 오달란 기자 dallan@seoul.co.kr

2016-11-16 10면