5월 전자소송제 확대 도입… ‘오프라인 판결문’ 역사속으로

글씨 크기 12포인트, 줄 간격 250% 양식으로 작성되는 법원의 판결문은 사회에 엄청난 영향력을 끼친다. 형태는 한낱 종이지만, 사람의 목숨을 거둘 수도 있고 국가의 정책을 바꾸기도 한다. 법관들은 ‘혹 비뚤어지게 서명되지는 않을까.’ ‘인주가 번지지 않을까.’ 노심초사하며 특수 처리된 판결문 전용지에 날인과 간인을 한다. 역사의 기록이 된다. 하지만 이 같은 모습은 5월 전자소송제도가 민사소송에까지 전면 확대되면 역사 속으로 사라진다. 법관들은 이제 전자파일로 판결문을 작성하고, 공인인증서로 전자 날인을 하게 된다. 소송 당사자도 온라인을 통해 판결문을 확인할 수 있게 된다. 근대 사법제도가 도입된 후 판결문 변천사를 판결문의 ‘가상의 입’을 통해 들어 봤다.

나의 생일은 1895년 5월 4일입니다. 고등재판소가 갑오개혁 이후 공포된 ‘재판소구성법’에 따라 처음으로 저를 만들었습니다. 충청도 청풍읍의 평민 황거복 등이 “동학당(東學黨)에 들어가 ‘안녕’을 해쳤다.”는 혐의로 기소된 사건이었습니다. 하지만 재판소는 범죄 증명이 명확히 되지 않았다며 무죄를 선고했습니다. 법원이 형사사건에서 무죄를 선고하는 비율은 2.2%(2009년 기준)에 불과한데, 저의 첫 모습이 바로 무죄 판결이었습니다.

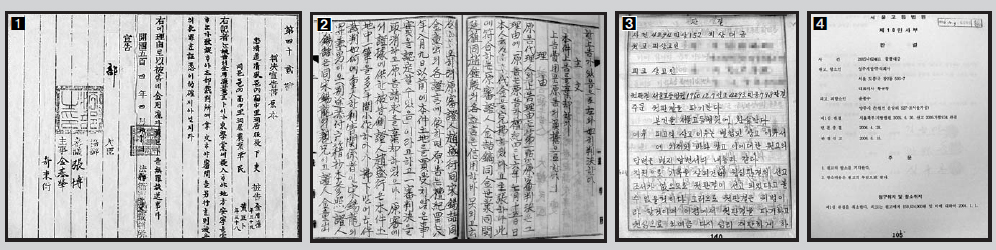

민사사건에서 가장 오래된 저의 모습은 한성재판소가 1895년 10월 18일 선고한 사건에서 찾을 수 있습니다. 이때의 저는 “원고의 청구를 기각하고 소송비용은 원고가 부담한다.”는 내용의 주문과 판결 이유 등은 담고 있지만, 원고와 피고의 주장은 따로 명시하지 않았습니다. 당시에는 한지에 세로로 붓글씨를 써서 저를 만들었습니다. 대부분 한자였고, 조사만 한글을 썼습니다. 일제강점기 때는 일본어로 작성됐습니다.

광복을 맞은 후에도 저의 모습은 크게 달라지지 않았습니다. 판사로부터 판결 초고를 받은 서기가 뒷면에 먹지를 대고 베껴 당사자에게 보낼 정본을 만들었습니다. 사정이 이렇다 보니 “판사는 서기가 내용까지 써 준 판결문에 서명날인만 한다.”는 오해가 일반인 사이에 퍼졌습니다. 1946년 4월에 타자기를 이용한 방법이 도입되기는 했지만, 타자기도, 타자를 칠 사람도 부족해 많이 쓰이지는 않았습니다.

대법원 제공

사건에 대한 역사의 기록인 판결문은 시대의 상황을 반영한다. 판결문 양식의 변화로도 시대의 변천을 엿볼 수 있다. ① 1895년 우리나라 최초의 형사 사건인 황거복씨에 대한 판결문. ② 세로쓰기 판결문에서 한문투 문장이 대세였다. ③ 판결문이 1962년 가로쓰기로 전환되고 한글 전용이 시행됐다. ④ 1992년부터 법원에 컴퓨터가 보급되면서 판결문 작성도 규격화됐다.

대법원 제공

대법원 제공

1962년 1월 1일 저는 큰 ‘변신’을 하게 됩니다. 세로쓰기에서 가로쓰기로 형식이 바뀌게 됐죠. 또 한자 사용을 금지하고, 한글만 쓰도록 했습니다. 우리 글로 저를 만들자는 ‘당연한’ 조치인데도, 엄청난 반발이 일었습니다. 대한변호사협회는 8가지 이유를 들어 ‘불가’ 입장을 고수했습니다. “법령이 국·한문 혼용이고, 법률 술어는 한자여서 한글로 풀어쓸 수 없다. 법원 문서는 내용이 복잡한데 한글로만 작성하면 의미가 와전된다.”는 게 그들의 주장이었습니다.

모든 사람은 각각의 이름이 있죠? 저는 사건번호가 이름입니다. ‘2011도 OOOO’ 등과 같은 번호가 저를 구분하죠. 대법원이 1964년 ‘판결서 양식 예시’를 제정, 제게 사건번호를 공식적으로 부여했습니다. 판결 주문과 이유 등의 형식을 갖추게 된 것도 이때부터입니다.

1992년부터는 컴퓨터로 저를 만들기 시작했습니다. 글꼴은 신명조, 글자 크기는 12포인트, 줄 간격은 250%가 공식 양식으로 정해졌습니다. 컴퓨터의 보급으로 인해 원본은 판사가 직접 작성하게 됐고, 제가 사전에 유출될 염려도 사라졌죠. 어떤 판사들은 제게 표를 넣기도 하고, 엑셀 프로그램을 이용해 손해배상액을 계산하기도 했습니다. 2004년부터는 저를 전산시스템에 등록하는 게 의무화됐습니다.

제가 사회에 끼치는 영향력이 크다 보니 저를 범죄에 악용하는 사람들도 생겼습니다. 부동산소유권 이전 등기를 명령하는 저를 위조해 담보로 제출하고 돈을 빌리는 사기범이 나타났습니다. 위조된 저로 인해 피해를 입었다며 국가를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하는 사람도 점차 늘어났습니다.

이에 법원은 2006년 8월부터 저에게 바코드를 부착하고, 복사방지마크를 표시했습니다. 2008년부터는 법원 엠블럼이 들어간 특수용지로만 저를 만들었습니다. 이 용지는 장당 10원 남짓하지만, 복사하거나 스캔할 경우 엠블럼을 보이지 않게 합니다.

100살이 넘는 제가 가장 많이 받았던 비판은 “어렵다.”는 것이었습니다. 어려운 한자어나 일본어식 표현을 쓴 경우가 많았고, 문장이 지나치게 길었기 때문입니다. 대법원이 1948년부터 1994년까지 저를 분석한 자료에 따르면, 한 문장에 평균 394.1자의 글자가 사용됐습니다. 문장당 글자가 50자 정도일 때 가장 읽기 쉽다는 게 국어학자들의 견해입니다. ‘차임(월세)’ ‘복멸하고(뒤집어엎고)’ ‘형해화되고(있으나 마나 하게 되고)’ ‘설시하다(설명하다)’ 등의 표현은 일반인들이 저를 피하게 되는 주요 원인이었습니다. 최근에는 법원도서관 등이 중심이 돼 이 같은 표현을 순화하자는 캠페인을 벌이고 있습니다.

종이로 된 저는 오는 5월부터 점차 사라집니다. 전자소송제도가 민사소송까지 확대되고, 전자소송으로 재판을 받은 사람은 종이가 아닌 온라인으로 저를 확인할 수 있습니다. 아마 시간이 더 지나면 종이로 된 저는 영원히 없어질지 모릅니다.

임주형기자 hermes@seoul.co.kr

2011-03-29 10면