통신사의 길을 가다/서인범 지음/한길사/808쪽/2만 8000원

한길사 제공

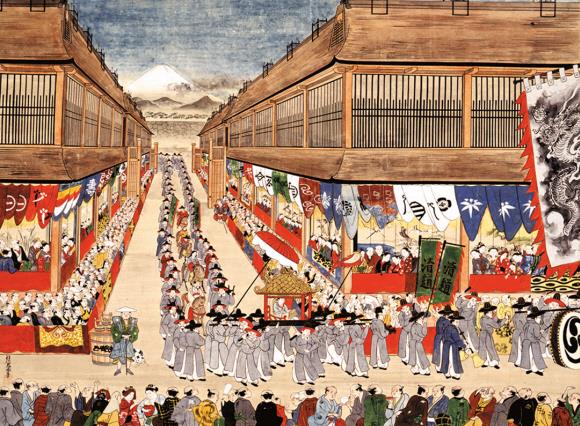

1748년 파견된 제10차 통신사를 그린 조선통신사래조도(朝鮮通信使來朝圖). 사절단이 장군을 만난 후 숙소로 돌아가는 모습으로 추정된다.

한길사 제공

한길사 제공

통신사는 ‘믿음을 통하는 사신’으로 정의된다. 책은 그 통신사가 에도 막부의 초대 장군인 도쿠가와 이에야스의 요청으로 시작됐음을 짚으면서 시작된다. “나는 관동에 있었기 때문에 임진년의 일을 미리 알지 못했소. 지금은 (도요토미) 히데요시의 잘못을 바로잡았소. 진실로 조선과 나와는 원한이 없소. 화친하기를 바라오.” 조정에서 파견한 사명 대사에게 이에야스가 전한 말이다. 이에야스는 권력 유지를 위해 조선과의 교린을 중시했다. 여기에 조선과의 친선이 절실한 쓰시마의 이해관계가 맞물려 정례화된 것이다. 막부 장군의 명을 받은 쓰시마 번주가 통신사 파견을 요청하면 조선의 조정에서는 중앙관리 3인 이하로 정사·부사·서장관을 임명하고 300~500명으로 구성되는 사절단을 편성했다.

사절단은 한양을 출발해 부산까지는 육로로 간 뒤, 부산에서부터는 쓰시마 번주의 안내를 받아 해로를 이용해 쓰시마를 거쳐 일본 각번의 향응을 받으며 오사카의 요도우라(淀浦)에 상륙했다. 이후부터는 다시 육로를 이용해 교토로 들어갔다. 조선 전기에는 이곳에 장군이 있었기 때문에 교토가 종점이었지만, 조선 후기에는 장군이 도쿄에 있었기 때문에 목적지가 도쿄가 됐다. 막부 장군에게 조선 국왕의 국서를 전달하기까지는 대개 6개월~1년이 걸렸다.

그 과정에서 일본 막부의 환대는 상상을 초월한 것이었다. 실제로 1617년 오사카에 체류하고 있던 영국인 리처드 콕스는 이렇게 기록하고 있다. “장군은 그들(통신사절)이 통과하는 모든 장소에서 정중히 대우하라는 명령을 내렸다. 모든 지역에서 그들을 영접하기 위해 새로운 객관을 지었다. 해상에서는 그들을 운반하기 위해 배를 갖추었고, 육상에서는 말과 교자를 준비했다. 장군의 돈으로 마련한 것이었다.” 시모노세키 시립역사박물관에서 발굴한 ‘조선통신사등성행렬도’에서도 그 지극한 환대가 읽힌다. 그림에 붙인 글에 이런 구절이 들어 있다. “요리사들은 조선인의 입맛에 맞게 조리하려 노력했다. 조선인이 좋아하는 해산물을 듬뿍 썼음은 물론이고 조선의 육식 문화를 고려해 돼지, 사슴, 토끼 고기도 준비했다. 통신사 수행원 중에 소를 잡는 도우장이 포함됐을 정도였다.”

저자는 책 말미에 이런 글을 남겼다. “통신사 조엄이 쓰시마 번주와 작별하면서 ‘양국의 교린에 귀한 것은 성(誠)과 신(信)이다’라는 글을 써 주었다. 이 말은 조선과의 교류에서 가장 중요한 것은 조선의 정서와 그 정세를 아는 것이라 일갈했던 쓰시마 번주의 외교참모 아메 노모리 호슈의 역설과 일맥상통한다. 우리가 살아가는 이 시대에도 절실히 요구되는 교훈이 아닐까.”

김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

2019-04-12 37면