알코올 관련 고고학·예술적 단서 찾아 술의 태동과 인간의 역사 함께 조명

“맥주에 대한 갈망에 농경사회 시작더 좋은 발효주 위해 교류 확대” 주장

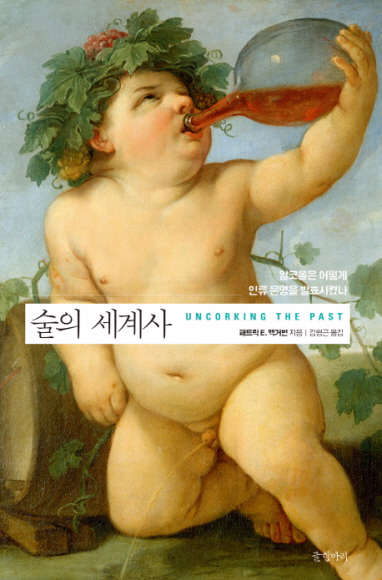

술의 세계사/패트릭 E 맥거번 지음/김형근 옮김/글항아리/512쪽/2만 2000원

글항아리 제공

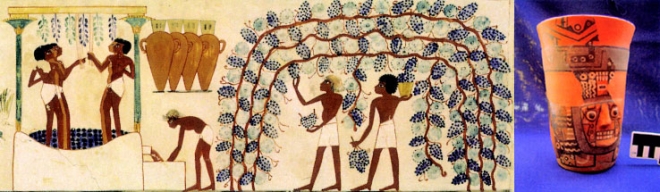

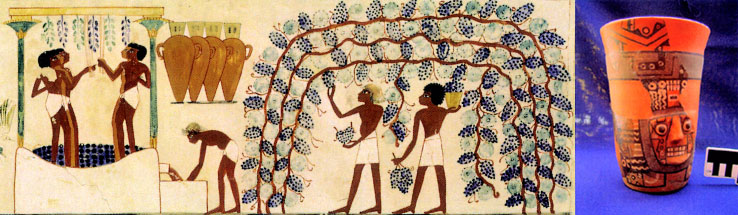

테베에 위치한 필경사 나크트의 묘에 그려진 BC 1400년 이집트 왕실 와인공장의 와인 제조 장면(왼쪽)과 페루 남부 세로바울의 와리 지역에서 발견된 9세기경 술잔.

글항아리 제공

글항아리 제공

글항아리 제공

긴 대롱으로 맥주를 들이켜는 이집트 전통이 새겨진 BC 1350년경 엘아마르나 장례석비(위). 프랑스 도르도뉴강 로셀 절벽에 새겨진 2만년 전의 벌꿀주를 뿔에 담아 마시는 여성의 모습.

글항아리 제공

글항아리 제공

술의 태동을 추적한 시작부터가 예사롭지 않다. 농경 정착사회의 시작은 빵, 즉 먹을 것을 더 많이 얻기 위해 모여 산 것으로 알려져 있다. 하지만 책은 그 평범하고 고착된 통념을 보기 좋게 뒤집는다. 우선 고대 조상들이 술 제조 기술을 우연히 습득했을 것으로 보고 있다. 물웅덩이에 우연히 떨어져 발효된 보리, 쌀 같은 발아 곡물들을 주워 먹다가 즙을 내 먹으면 좋겠다는 생각을 했고 더 많이 즐기기 위해 한 곳에 정착해 곡물을 길러내기 시작한 것이다. 농경의 기원은 배고픔보다 갈증이 더 큰 계기였다는 주장이 흥미롭다. 그 주장을 따르자면 ‘맥주에 대한 갈망’이 바로 농경사회의 시작인 셈이다.

발효주 제조의 흔적은 거의 모든 문화권에서 발견된다. 그리고 그 시작은 무려 400만년 전까지 거슬러 올라간다. 술이 광범위하게 퍼진 이유는 무엇일까. 책은 이 부분에서도 더 좋은 발효 음료를 만들고 즐기기 위한 과정에서 교류가 확대됐을 것으로 보고 있다. 와인 교역은 페니키아 사람들을 위한 중요한 장려책 중 하나였다. 그리스 최초의 알파벳 각인 문자는 페니키아어에서 파생된 것인데 그것은 바로 와인 병에 새겨진 시 작품들이었다.

15~17세기 유럽 탐험가들은 아프리카 족장들에게 향신료와 노예를 받는 대가로 줄 럼주와 셰리주를 배에 가득 싣고 다녔다. 술이 단순한 발효음료를 넘어 자의식을 촉진하고 예술, 종교 같은 독특한 특성을 끌어냈다는 주장도 흥미롭다. 피라미드나 잉카 궁전 같은 거대 건물과 공간을 세우는 과정에선 대부분 일꾼에게 많은 술이 제공되곤 했다. 특히 고대인들은 술을 바치고 마시면서 종교의식과 통과의례를 치렀는데 그 맥이 천주교 미사에서 이어진다는 것이다.

저자가 ‘술 마시는 인간’(Homo Imbibens)을 보는 관점은 그 유명한 ‘술 취한 원숭이 가설’에 기운 듯하다. ‘영장류는 생래적으로 필요량 이상의 술에 빠지기 마련이다’라는 그 지론은 책에서 이렇게 정리된다. “인간에게는 발효음료를 만드는 능력과 발효음료에 끌리는 본성이 있다. 알코올 음료가 인간 삶에 없어서는 안 될 필수품이라면 굳이 문화적 전통을 들먹일 필요 없이 우리가 술을 만들고 마시도록 프로그램화된 것으로 볼 수 있다.” 그 결론 격으로 고대 로마의 군인이자 학자였던 대(大)플리니우스의 격언을 명시해 놓고 있다. ‘와인 속에 진실이 있다.’

김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

2016-03-26 21면