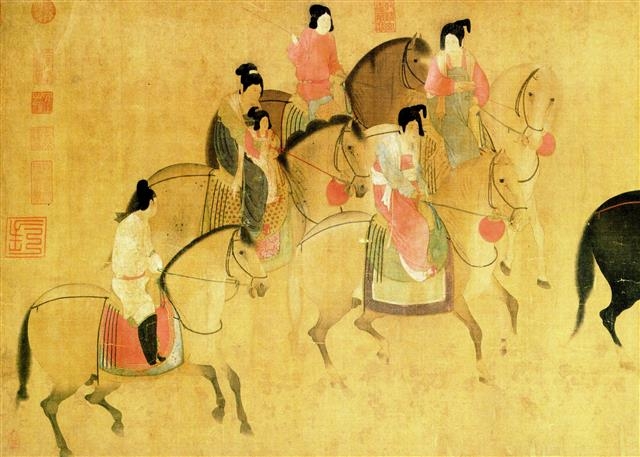

장훤의 ‘괵국부인유춘도’(부분), 북송 모작, 비단에 채색, 52X148.7㎝, 랴오닝성박물관.

이 그림은 실제 일어났다는 일을 당의 황실 화가 장훤(張萱)이 그렸고, 이를 북송대에 모사한 것이다. 장훤의 원본은 남아 있지 않다. 그는 궁중 여인들의 생활상을 잘 그린 화가로 유명하다. 봄바람에 흔들리는 꽃잎처럼 섬세한 필치, 화사하게 피어나는 색감, 풍만한 여성들의 자태가 장훤 그림의 특징이다.

그림에는 모두 9명이 등장하는데, 이 부분도에서 가운데 인물이 진국부인(秦国夫人)과 괵국부인으로 보인다. 뒷줄 중앙에 안장이 화려하고 정성껏 갈기를 묶은 말을 아이와 함께 탄 여인은 큰언니 한국부인(韓國夫人)이 아닌가 싶다. 세 언니는 양귀비가 득세한 후인 748년 각기 부인에 봉해졌다.

배경에는 아무것도 없고, 말과 인물만 비스듬하게 대각선으로 배치해 화면에 깊이를 더해 준다. 필선이 매우 가늘고, 선의 굵기에 변화가 없으면서도 선 자체가 생생하게 살아 움직이는 듯하다. 여성들은 화사한 치마에 일종의 스카프인 피백(披帛)을 걸쳤다. 위로 묶은 머리를 느슨하게 늘어뜨리고 푸근하게 살집이 있는 여인들의 모습은 8세기 미인의 전형이다.

강희정 서강대 동아연구소장

물론 모든 여성이 그런 권세를 누릴 수 있었던 것은 아니다. 9세기 초 장호(張祜)는 “괵국부인, 주군의 승은을 입어 새벽녘에 말을 탄 채 궁으로 들어가네. 분단장이 외려 안색을 망칠까봐 눈썹만 가볍게 그리고 지존을 뵌다네”(虢國夫人承主恩, 平明騎馬入宮門, 卻嫌脂粉污顏色, 淡掃蛾眉朝至尊)라는 시를 썼다. 워낙 피부가 고와서 화장품이 자기 얼굴을 더럽힌다고 맨얼굴로 궁궐에 들어갈 정도로 자신감이 넘쳤으니 어찌 현종이 그녀를 총애하지 않을 수 있었겠는가? 아무나 드나들 수 없는 ‘평명’(平明)이라는 새벽 시간에 괵국부인이 말을 탄 채 궁을 들어가는 권세를 누린 까닭이다.

어쩌랴. 화무십일홍이라. 양귀비와 함께 비운의 죽음을 맞았으니 그녀의 방자함도 봄날의 꿈이었을 뿐이다.

2019-04-23 30면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)