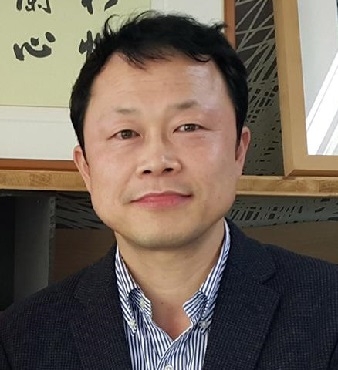

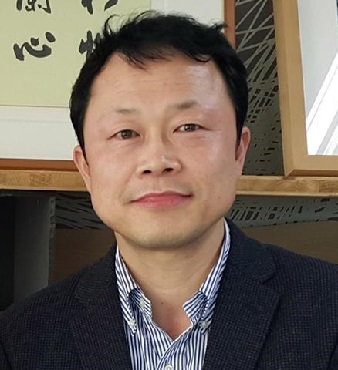

김태균 도쿄 특파원

일본은 G7 가운데 코로나19 감염 피해는 가장 적었지만 ‘디지털 후진국’으로서 취약한 내면을 대내외에 적나라하게 드러내고 말았다. 국내총생산(GDP) 기준 세계 3위 경제대국으로서 체모에 걸맞지 않은 낙후된 모습과 현상이 곳곳에서 나타났다.

이는 필연적으로 전 세계에 반면교사의 역할을 했다. 변화에 유연하게 대응하기 힘든 아날로그적 인프라에 의해 지탱되는 사회 시스템이 코로나19와 같은 비상 국면에서 국가적 위기 대응의 틀을 어떻게 무력화시키고 국민들을 힘들게 만들 수 있는지를 보여 주었기 때문이다.

도장 날인이 없으면 행정이건 비즈니스건 일이 진척되지 않는 관행 때문에 감염의 위험을 무릅쓰고 아침 출근길 전철에 오르는 직장인들의 이해할 수 없는 모습은 다른 나라에 희화화된 이미지로 전달됐다. 코로나19 확진자 일일 현황을 전자문서 등 디지털 시스템이 아닌 수기로 작성해 팩스로 주고받는 과정에서 감염자 수의 누락·중복이 발생했다는 소식도 많은 사람들을 놀라게 했다.

국민 1인당 10만엔씩 주는 정부 방안이 확정된 것은 4월이었지만 전체 지급은 3개월이 지난 지금까지도 완료되지 않았다. 전산 시스템이 가동되지 않아 우편배달 등 아날로그 수단에 의존하고 있는 탓이다. 마찬가지 이유로 영세사업자와 중소기업 등에 대한 각종 자금 지원도 위기대응의 요체인 ‘속도감’을 찾을 수가 없다.

아베 신조 총리 재집권 이후 7년 8개월 만에 최악의 지지율 위기가 찾아온 데는 ‘아베노마스크’와 같은 정책의 난맥상에 직접 원인이 있지만, 바탕을 따지고 들어가면 위기 국면에 제대로 작동하지 않는 사회 시스템에 대한 국민들의 분노와 박탈감이 자리하고 있다. 한일 관계가 최악인 와중에 보도되는 한국의 성공적인 코로나19 대응을 접하면서 일본 국민들의 자국 정부에 대한 불만은 더 고조될 수밖에 없었다. 이는 아베 정권이 역사상 가장 오래 집권을 했으면서도 국가의 미래를 위해 대체 무엇을 했느냐는 근본적인 물음으로 연결되고 있다.

일본 정부가 ‘디지털’을 그동안 정책 우선순위에 두지 않아서 현재 같은 상황이 초래된 것은 아니다. 이미 2001년 모리 요시로 당시 총리는 ‘e재팬 전략’을 수립하고 “5년 이내 세계 최첨단 정보기술(IT) 국가로 도약하겠다”고 선언했다. 이런 기조는 2차 아베 정권 출범 이후에도 줄곧 유지돼 왔다. 하지만 공허한 구호만 계속됐던 게 문제였다. 모리 정권은 “2003년까지 국가가 제공하는 사실상의 모든 행정절차를 인터넷에서 가능하도록 하겠다”고 약속했지만, 약 5만 6000종에 이르는 행정절차 중 온라인으로 해결할 수 있는 것은 지난해 3월 기준 7.5%에 불과하다.

일본 정부는 이례적인 위기감을 드러내고 있다. 지난 8일 아베 신조 총리 주재로 올해 경제재정 운용 방침의 원안을 만들면서 “세계에서 뒤처져 매몰돼 버릴 수 있다는 절박한 위기의식을 공유한다”는 강도 높은 표현을 채택했다. 자신들보다 한참 아래라고 생각했던 한국, 대만보다도 뒤처져 있는 현실에 대한 뼈아픈 고백이다. 친여 성향의 우익 산케이신문은 “일본이 디지털 후진국 탈출에 있어 절체절명의 기로에 서 있다”고 보도했다.

코로나19 위기를 통해 세계 어느 나라보다 절실하게 디지털 후진국으로서 현주소를 확인한 일본이 과연 혁신의 DNA를 만들어 내는 기틀을 마련할 수 있을지 주목된다.

windsea@seoul.co.kr

2020-07-20 30면