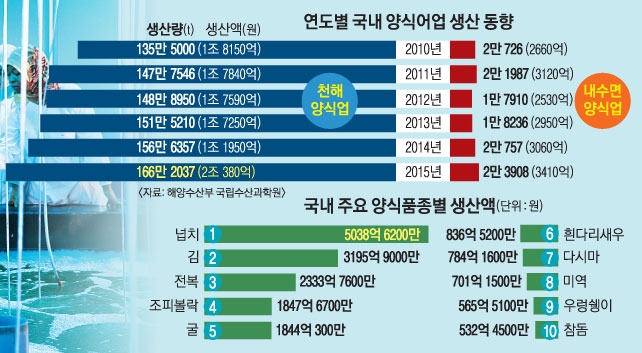

‘수산 양식 세계 7위’ 한국 수산양식의 발자취

우리나라는 세계 7위의 수산양식 강국이다. 유럽의 양식 강국 노르웨이와 한때 공적개발원조(ODA)로 우리에게 양식업을 가르쳐 줬던 일본도 제쳤다. 굴·전복 등 조개류 양식 생산량은 중국에 이어 세계 2위, 김·다시마 등 해조류 양식 생산량은 4위다. 국립수산과학원이 낸 책자 ‘우리나라 수산양식의 발자취’를 통해 국내 수산양식의 역사를 짚어 본다.

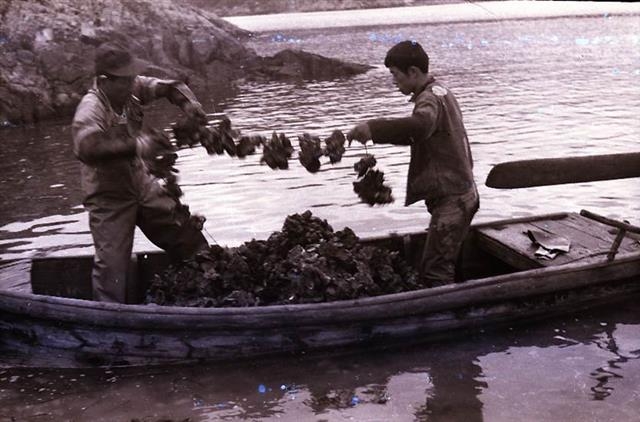

미역은 1963년 인공 종묘를 활용한 최초 양식 시험이 진행된 이래 1972년 양식법이 개발돼 40년간 주요 양식품종으로 자리잡았다. 미역(26.9%)은 다시마(37%), 김(32.6%)과 함께 국내 해조류 생산량 ‘3대 천왕’(총 96.5%)이다.

미역은 인공 양식이 개발되기 전까지는 바위를 심는 투석식이나 자연산 채취에만 의존해 수요 대비 생산이 적어 고가의 귀한 음식이었지만 양식산 미역의 과잉 공급으로 1974년 가격 폭락 사태를 빚기도 했다. 2000년 후반에는 ‘바다의 산삼’인 고가 전복 양식 급증에 따른 전복 먹이용 미역과 다시마 양식기법이 개발돼 생산이 증가했다.

다이어트와 피부 미용, 골다공증과 빈혈 예방 등 여성 몸에 좋기로 소문난 매생이는 1970~80년대 그물을 이용한 말목식 김발에 혼생해 김의 상품 가치를 떨어뜨리는 부착생물로 취급돼 천대받았다. 김 양식의 진화와 연안 매립 등 환경 훼손으로 인해 자연 속 매생이는 거의 자취를 감췄다. 매생이의 인생은 2003년 차세대 해조양식품종으로 연구가 진행되면서 역전됐다.

매생이 성분의 우월성이 드러나면서 인공 채묘기술 개발, 대규모 채묘화 등이 진행됐다. 현재 매생이는 450~600g에 3000~5000원으로 미역, 다시마보다 비싼 귀한 몸이 됐다.

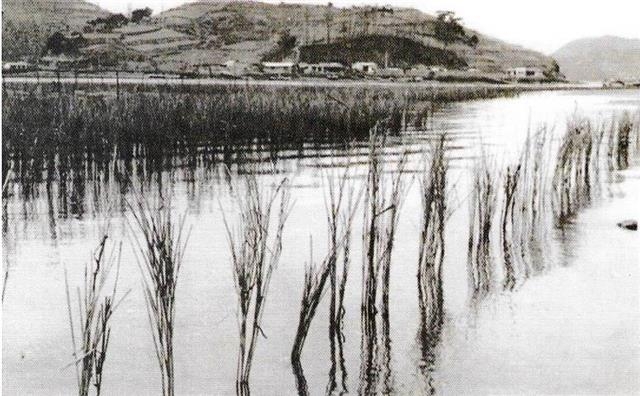

국립수산과학원 제공

우리나라 최초 해조류 양식품종인 김의 1940년대 섶꽂이 양식 모습. 조선 중기인 1640년 초기 양식법과 닮았다.

국립수산과학원 제공

국립수산과학원 제공

우리나라 최초의 해조류 양식품종은 김이다. 370여년 전 조선 중기 인조 18년인 1640년 처음 양식법이 개발됐다. 가선대부 호조참판 지의금부사를 지낸 김여익은 전남 광양군 태인도에서 은둔할 때 참나무 유목에 김이 착생하는 것을 보고 싸리 빗자루 같은 나뭇가지를 바다 얕은 데 꽂아 그곳에 붙어 자라는 김을 양식하는 ‘일본홍’ 김 양식법을 개발했다.

일본의 김 양식 시기(1673~1683년)보다 최소 30년 이상 앞서는 것이다. 당시 처음 김을 양식한 김여익의 성을 따 김이라 이름을 붙였고 임금님 수라상에도 김이 올랐다고 전해진다.

조선 헌종·철종 때인 1834~1863년에는 전남 완도에 사는 주민 정시원이 대나무 등을 길게 쪼개 엮어 묶은 떼발 형태의 반부동식 김발 ‘염홍’ 양식법을 개발해 생산을 늘리는 등 기술을 혁신했다. 김은 그물을 이용한 말목식, 부류식, 뒤집기식 등 양식기술 진화로 대량생산 체제를 갖추게 됐다.

밥반찬으로 개발된 조미김의 시초는 1986년 ‘해표김’이다. 마른 김 생산은 2000년 이후 종주국 일본을 제치고 세계 1위의 생산량을 올렸다. 지난해 김 수출량은 5144만속(1속=마른 김 100장)으로 길게 이어 붙이면 지구를 27바퀴 돌 수 있는 양이다. 비만 등 성인병 예방 효과가 있는 것으로 알려지면서 스낵김은 미국 실리콘밸리 스낵으로 불릴 만큼 국가대표 한류 상품이 됐다.

국립수산과학원 제공

1970년 굴을 수하식 양식으로 키우고 있는 모습.

국립수산과학원 제공

국립수산과학원 제공

국내 조개류의 역사는 약 600년 전으로 거슬러 올라간다. 1431년 세종 13년에 완성된 태종실록에는 섬진강 하구에서 굴 양식을 하고 여자만에서는 꼬막 양식을 했다는 기록이 나와 있다. 1912년에는 경기도 간석지에서 바지락 양식이 이뤄졌다. 1955년에는 홍합의 인공 채묘에 처음 성공했으며 1958년에는 수하식 굴 양식법이 개발돼 대량생산이 가능해졌다.

1960년대 이후에는 피조개·가리비 등 다양한 패류 품종의 양식이 본격화됐다. 1979년 피조개는 양산 체제에 돌입했으며 전복과 가리비는 수하식 양식기술이 개발됐다. 1980년대 굴 양식은 전성기를 맞아 당시 전체 패류 생산량의 80%가 굴이었다. 천해양식 굴의 생산량은 지난해 27만t으로 전체 패류 품종의 77.8%에 달했다.

국립수산과학원 제공

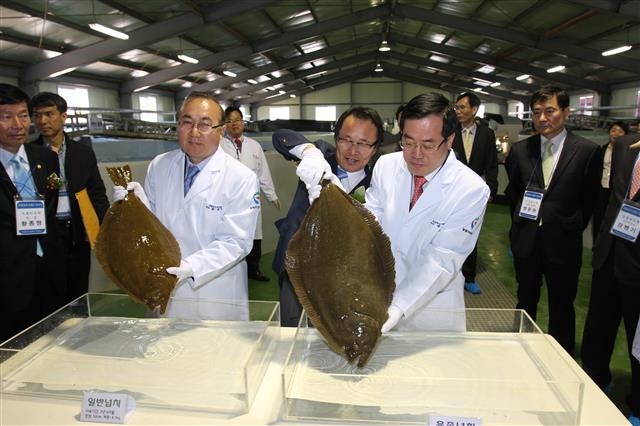

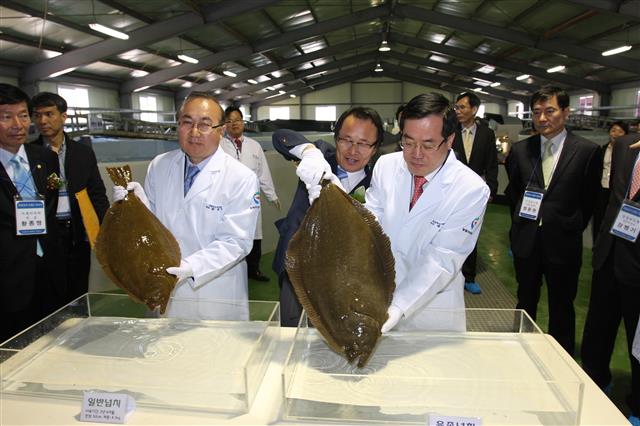

국립수산과학원 육종연구센터에서 7년의 연구를 거쳐 2010년 보급한 ‘킹넙치’(오른쪽). 일반 넙치보다 성장 속도가 30% 빠르다.

국립수산과학원 제공

국립수산과학원 제공

어류 양식은 1964년 방어의 단기간 축양기술로 시작됐다. 1980년 이후 경제 발전에 따른 생활 향상으로 고급 어종에 대한 수요가 늘면서 양식장이 확대되고 국민 횟감인 넙치 양식기술이 본격적으로 개발됐다. 광어로 불리는 넙치는 1992년부터 지금까지 우리나라 해산어류 양식산업에서 절반 이상의 생산량과 생산액을 차지하고 있다. 넙치 양식은 일본에서 먼저 시작됐지만 지금은 우리나라가 일본의 16배를 넘는 생산량으로 양식 1위 국가다.

30여년 양식 역사의 넙치는 1986년 인공 종묘 생산에 성공했지만 초기에는 어류 종묘 생산에 필수적인 플랑크톤 배양방법 등에 대한 자료가 없어 로열젤리를 미세하게 갈아 넣는 등 어려움을 겪었다. 부화된 넙치 자어와 치어들의 초기 배합사료도 국내에 없어 농어촌 마을의 재래식 화장실에서 씨알 같은 구더기를 수집해 씻어 먹이로 주기도 했다. 1990년대 이후에는 숭어, 참조기, 돌돔, 황복, 강도다리, 참다랑어 등 다품종 어류의 인공 종묘 대량생산 양식기술을 개발했다.

국립수산과학원 제공

우리나라가 지난해 북아프리카 알제리 사하라사막에 세운 새우양식연구센터에서 친환경 양식기법인 바이오플록 기술을 이용해 새우 양식을 전수해 주고 있는 모습.

국립수산과학원 제공

국립수산과학원 제공

새우는 1963년 대하 인공부화에 성공하며 양식 산업이 태동했다. 1969년 두산산업이 대하 8t을 생산해 전량 일본에 수출했다. 그러나 같은 해 전국 20여곳의 양식업체가 대하 양식 실패로 문을 닫으면서 사업성이 없다는 판단 아래 정부 지원이 중단됐다. 또 1993년 새우의 몸에 하얀 반점이 생기면서 폐사하는 흰반점바이러스에 의해 전년 생산량의 48%가 줄기도 했다.

2003년 흰반점바이러스에 강한 품종으로 개량된 흰다리새우를 미국에서 도입했다. 현재 사하라사막에 있는 새우를 포함해 전체 새우 양식 생산량의 99.9%는 흰다리새우다. 지난 1월 우리나라는 북아프리카 알제리 사하라사막에서 물 교환 없이 양식생물을 사육할 수 있는 친환경 양식기술인 바이오플록 기술을 지하수와 결합해 새우 500㎏ 양산에 성공했다.

국립수산과학원 제공

2000년 강원도 양양 남대천에서 연어를 포획하는 모습.

국립수산과학원 제공

국립수산과학원 제공

내수면 양식은 1912년 처음으로 연어 치어를 생산, 방류하면서 시작됐다. 명정인 국립수산과학원 양식관리과장은 “연어는 알에서 치어로 자라는 과정에서 먹이사슬에 의한 자연 폐사율이 아주 높아 어족 자원을 보호하는 한편 해양자원의 주권을 행사하기 위해 방류한다”고 설명했다. 1969년 블루길, 1973년에는 식용개구리, 배스 등 포식성 좋은 외래 담수어종이 성장이 빠르고 부가가치가 높아 도입됐는데 관리 소홀로 어름치, 금강모치 등 토종 담수어종을 잡아먹는 등 자연 생태계 교란 문제를 일으켰다. 2005년에는 염색약으로 쓰이는 발암물질 말라카이트그린을 양식 과정에서 기생충을 없애는 데 썼던 사실이 드러나 민물고기 수요가 급감하는 등 파동이 일었다. 지난해 생산량이 전년 대비 59%나 늘어난 뱀장어 양식은 1965년 최초 양식 시험에 들어가 1980년대 양식 기업화를 이뤘고 고부가가치로 인기가 높다.

명 과장은 “양식은 수익을 창출하는 게 중요한 목적인 만큼 수산양식의 변천사를 알고 변화하는 시대에 대비해야 한다”며 “우리나라 양식기술은 선진국의 70% 수준으로, 노르웨이, 덴마크 등처럼 기계화, 자동화, 스마트화를 통해 체계적인 양식 기술을 쌓아야 한다”고 말했다.

세종 강주리 기자 jurik@seoul.co.kr

2016-03-11 17면

![“연예인보다 예뻤다”는 살인마…친엄마 눈까지 찔렀다 [사건파일]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2024/06/10/SSC_20240610125203_N2.jpg)