헬가 아운 오슬로大 교수가 말하는 ‘노르웨이의 여성 일자리 변화’

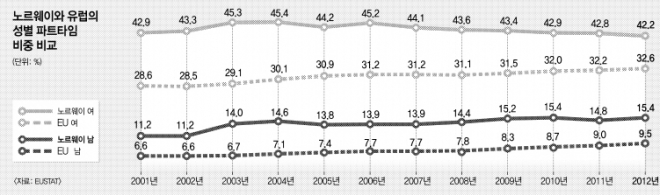

노르웨이의 시간제 일자리가 확대돼 온 과정은 다른 유럽 국가들과는 조금 다르다. 일과 가정의 조화를 위해 시간제 근로 비중, 특히 여성의 시간제 근로 비중이 매우 높다는 점은 다른 유럽 국가들과 같다. 하지만 그 속을 들여다보면 노르웨이 정부가 법과 제도로 양성평등을 보장하고자 노력했던 흔적을 곳곳에서 발견할 수 있다.

노르웨이 노동부 제공

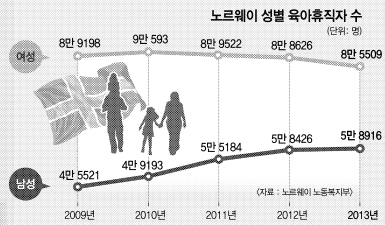

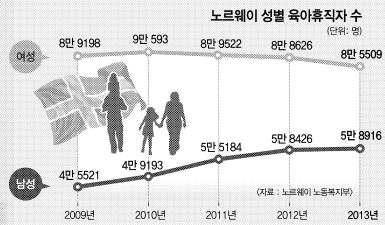

노르웨이에서는 남성들이 일을 쉬며 육아에 전념하는 게 자연스러운 현상이 됐다. 전 세계에서 처음으로 1993년 육아휴직 아빠할당제를 도입한 덕이다. 아이가 태어났을 때 남편이 4주 동안 육아휴직을 가지 않으면 아내도 육아휴직을 못 가도록 강제했다. 아빠할당제 기간은 꾸준히 늘어나 2011년 14주로 늘어났다.

노르웨이 노동부 제공

노르웨이 노동부 제공

헬가 아운 오슬로대학 공공 및 국제법학부 교수

육아휴직 아빠할당제는 이런 연유로 탄생했다. 1993년 이전에도 부부에게 44주라는 유급(평소 급여의 80%) 육아휴직을 주고 남편과 아내가 선택할 수 있도록 했다. 하지만 남편이 육아휴직을 활용한 비중은 3% 미만이었다. 지난해 우리나라 아빠들의 육아휴직 활용 비중 3.3%(69616명 중 2293명)와 비슷한 수준이다.

하지만 1993년 법으로 남편이 육아휴직 할당량을 채우지 못하면 부부 모두의 유급 육아휴직 기회를 아예 몰수했다. 전체 44주의 유급 육아휴직 기간 중 첫 6주와 마지막 3주는 반드시 아내가, 나머지 35주 가운데 4주는 반드시 남편이 쓰도록 강제한 것이다.

2000년대 이후 노르웨이는 물론 덴마크(1997년), 아이슬란드(2001년), 핀란드(2003년), 스웨덴(2005년) 등 이웃 국가들까지 육아휴직 아빠할당제를 경쟁적으로 도입했다. 노르웨이의 아빠할당량도 6주(2006년), 10주(2009년)에 이어 지난해 14주로 꾸준히 늘어났다. 2011년 이후에는 부부의 유급 육아휴직 기간이 47주로 늘어났다. 또 휴가비를 80%로 줄이면 최대 57주까지 유급휴직 기간을 연장할 수 있다. 아이가 세 살 이하면 육아휴직을 자유롭게 쓸 수 있다. 휴직 기간에 또 다른 아이가 태어나면 출생일로부터 47주의 육아휴직을 이어서 쓸 수 있다.

그 결과 최근 노르웨이에서는 여성의 육아휴직률이 점차 낮아졌고 남성은 반대로 높아지는 현상이 나타나고 있다. 육아휴직을 사용한 여성의 숫자는 2010년(9만 593명)보다 지난해 8만 5509명으로 3년 사이 5.6% 줄었다. 반면 남성은 이 기간 육아휴직 이용자 수가 19.8%(4만 9193명→5만 8916명)나 증가했다.

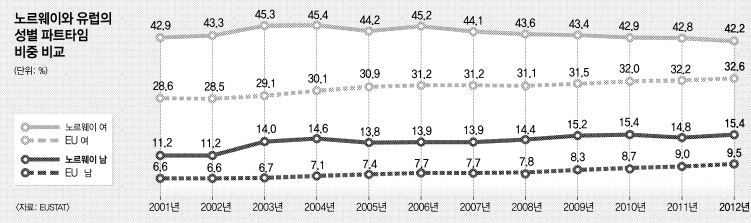

파트타임 근로에도 변화가 생겼다. 노르웨이 여성 근로자 중 파트타임 근로자는 2004년 45.4%에서 2012년 42.2%로 8년 새 3.2% 포인트 줄었다. 반면 노르웨이 남성의 파트타임 근로 비중은 14.6%에서 15.4%로 높아졌다. 다른 유럽 국가와 비교해도 특이한 현상이다.

또 여성의 파트타임 근로 동기도 바뀌었다. 노르웨이 노동부 조사에 따르면 2007년 41.4%의 여성 파트타임 근로자들이 아이 때문에 파트타임을 한다고 답했지만 5년 뒤인 2012년엔 그 비중이 29.7%로 크게 줄었다. 반면 교육이나 직업훈련이 목적이라는 응답은 이 기간 동안 5.2%에서 8.8%로 상승했다. 아운 교수는 “육아휴직 아빠할당제를 강제한 결과 육아는 여성의 일이라는 고정관념이 점차 깨지기 시작했다”고 분석했다. 물론 이렇게 여성의 파트타임 비중이 줄었다고 전체 고용률이 낮아진 것은 아니다. 2012년 기준 노르웨이의 고용률은 79.9%로 세계 최대 수준이다.

약간 배부른 소리처럼 들리기도 하지만 아운 교수는 노르웨이도 양성평등에서 갈 길이 멀다고 했다. 그는 “아직 여성의 직업, 남성의 직업으로 정형화된 직업이 많다”고 말했다. 2011년 기준 노르웨이 의사 중 여성 비중은 43% 정도고 관리직 비중은 32% 수준이다. 반면 초등학교 교사 중 여성의 비중은 74%로 매우 높다.

그는 “이런 점 때문에 노르웨이 진보 진영에서는 퇴직 후 받는 연금까지도 남편과 아내가 동등하게 나눠야 한다는 주장이 나오고 있다”면서 “남편과 아내 한쪽이 가정을 위해 사회생활에서 희생한 측면이 있다면 이를 나누는 것은 고려해 볼 만한 일이다. 특히 요즘처럼 이혼이 늘었을 때 가정을 위해 희생한 한쪽이 연금 부분에서 손해를 봐서는 안 된다”고 지적했다.

오슬로 김양진 기자 ky0295@seoul.co.kr

2014-02-17 4면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)